Según contaban los pocos veteranos supervivientes de la Gran Guerra, los días primaverales terminaron en 1914. Sin embargo el ritmo de las estaciones no se detuvo durante todo el tiempo que ambos bandos estuvieron resolviendo sus diferencias a tiro limpio.

Cuatro primaveras de sangre y hierro, de explosiones, carne quemada, vísceras fuera de lugar y dolor, mucho dolor. Tanto que 100 años después aún resuenan los ecos de aquellos estertores de muerte en algunos rincones de Europa que todavía pagan las consecuencias de una guerra, a todas luces, evitable.

De esas cuatro primaveras, la más famosa sería, sin duda, la de 1917. El año de la Revolución en Rusia, la ofensiva de Arrás y el Abril Sangriento.

Del primer episodio ya dimos cumplida cuenta en nuestro anterior artículo. Los otros van unidos indisolublemente y conforman uno de los capítulos más interesantes e importantes, por sí mismos, de la Gran Guerra.

¡OFENSIVA!

Era sin lugar a dudas la palabra más temida por el soldado común en los días de la Gran Guerra. Del “poilu” francés al “frontovik” ruso, pasando por el “frontschwein” alemán, todos ellos tenían en común el miedo a esta palabra en boca de sus superiores: significaba el adiós a la seguridad de un sector tranquilo y la bienvenida a las privaciones del frente y los terrores de la lucha. Terrores que comenzaban con raciones extra de alcohol y que terminaban en la “tierra de nadie” acribillado a balazos o con las tripas fuera.

Esta vez los sorprendidos por la noticia serían los británicos desplegados en la zona de Arras (Francia). Conjuntamente con los franceses iban a llevar a cabo un ataque capaz, según los mandos, de terminar la guerra en 48 horas. Nadie en su sano juicio creía que eso pudiese pasar, pero había que mantener la moral alta, aún a base de mentiras.

Esta vez los británicos (ingleses y canadienses) iban a ejercer de señuelo para el ataque francés, que iba a llevarse a cabo más al sur de Arrás, con la sana intención de destruir las fortificaciones alemanas y a sus ocupantes.

Numerosas innovaciones iban a emplearse en la ofensiva, entre ellas una que puede considerarse hija de la Gran Guerra y de la II Revolución Industrial: la aviación militar, que al principio de la guerra era una simple curiosidad, espectacular pero con resultados discretos, pero que al avanzar el conflicto iba a revelar un enorme potencial como instrumento militar.

ANTES DE PEGAR, HAY QUE MIRAR

Esto fue así debido al estancamiento producido por la guerra de trincheras: era imposible rodear al enemigo velozmente para observar sus movimientos e intentar anticiparse y desorganizarlos. Esta tarea, encomendada por los manuales militares a la caballería se hizo prácticamente imposible, así que los pendencieros y elegantes jinetes fueron obligados a prestar servicio en las sucias y malolientes trincheras, para regocijo de la sufrida infantería.

Pero el problema seguía existiendo: ¿cómo observar al enemigo y anticiparse a su jugada?

La solución se encontró dando una vuelta de tuerca a estrategias ya empleadas en el pasado y se optó por espiar al enemigo desde el aire: ya en el siglo XVIII el uso de globos aerostáticos para vigilar los movimientos de las tropas enemigas tuvo su origen en las guerras revolucionarias entre Francia y sus vecinos. En la Batalla de Fleurus, los franceses emplearon el primer aerostato militar. Era el año 1794.

En 1914, los globos de observación eran pieza frecuente del paisaje de la Gran Guerra, pero, frágiles y anticuados, pronto se verían superados por nuevos inventos procedentes de la II Revolución Industrial, como el zepelín[1], empleado también como bombardero y sobre todo, por nuestro protagonista, el avión.

Este tenía la ventaja de moverse más que el globo y más rápido que el zeppelin. Armado con una cámara fotográfica, podía desplazarse al frente enemigo, espiar y volver en unos pocos minutos con su valiosa información.

Generalmente los primeros aviones eran tripulados por un piloto y un observador, encargado de hacer las fotografías. Contra ellos, los soldados desde tierra empleaban sus fusiles y ametralladoras con la esperanza de impactar al piloto o al motor y derribar así al molesto curioso.

Con el tiempo, el avión fue empleado no sólo como observador, sino como elemento de ataque: se les empleó para atacar objetivos en tierra, mediante el arrojo de bombas o con ametralladoras, sembrando el pánico entre los pobres soldados de las embarradas trincheras.

Esto abrió la veda y la “guerra aérea” hizo su aparición a partir de 1915-16: nuevos modelos más rápidos, resistentes y complejos fueron saliendo de las mesas de los diseñadores y empleados en el campo de batalla tan pronto como estuvieron disponibles: bombarderos y aviones de caza se adueñaron de los cielos en detrimento de globos y zepelines.

Los oficiales de caballería, aburridos de su tarea en las trincheras, se alistaron en masa en las nuevas unidades aéreas, un nuevo mundo excitante y aún por explorar en el que recuperar la fama perdida.

Sin embargo este rápido desarrollo no estuvo exento de problemas: muchos aviones eran peligrosos de volar y los accidentes eran frecuentes. Además era necesario resolver un acuciante problema técnico: disparar mientras se volaba.

Al principio los pilotos y observadores empleaban sus propias pistolas y fusiles para derribar a otros aviones encargados de darles caza. Poco después se introdujo la idea de dotar a los aviones con ametralladoras, lo cual incrementó su poder destructivo.

Fue fácil el uso de este arma por los observadores, ubicados en la parte trasera del avión, pero en el caso del piloto, la hélice delantera[2] era totalmente destruida por la propia ametralladora.

Sería el francés Roland Garros, tenista y piloto de combate, el primero en intentar solucionar el problema de un modo más bien chapucero: un par de placas de metal soldadas a las palas de la hélice, a modo de blindaje, en las que rebotaban una de cada tres balas, con el evidente peligro para el piloto.

Por el contrario, el genial y oportunista holandés Anthony Fokker, sería quien, al servicio de Alemania, crearía un efectivo sistema de interruptores que iban a permitir a los aviones alemanes disparar a través de la hélice con toda seguridad, dándoles un plus sobre los aparatos enemigos.

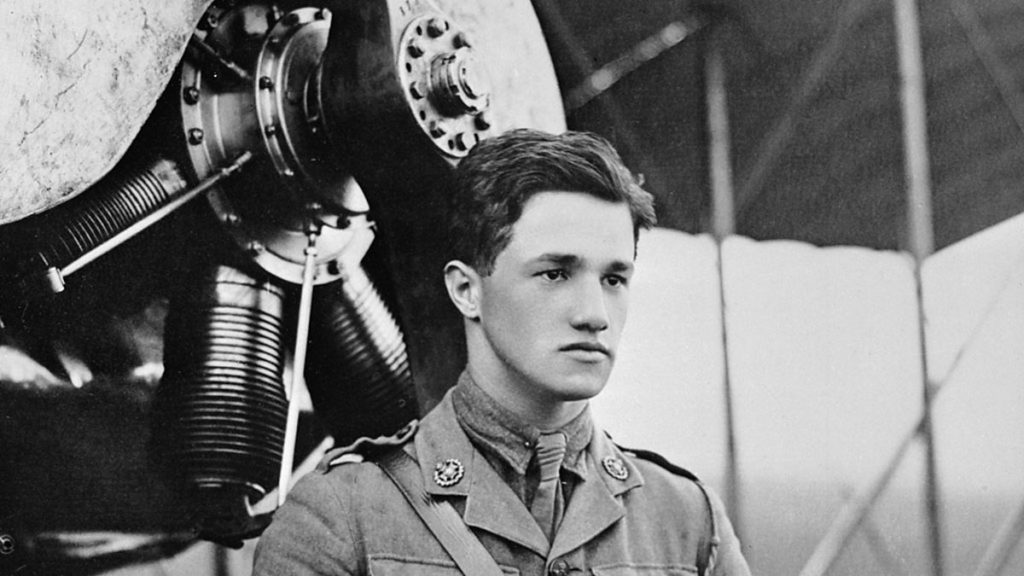

En lo que coincidían ambos bandos era en el perfil de piloto adecuado para manipular estos primeros aviones: jóvenes de veintipocos años, inconscientes y amantes de la velocidad y el riesgo. En muchos casos temerarios suicidas (como Albert Ball, piloto inglés, o Godwin von Brumowski, el mayor “as” austriaco) que no llegarían a cumplir la treintena.[3] Otros se las arreglaron para sobrevivir y participar en la II Guerra Mundial, como René Fonck o Theo Osterkamp.

LA BATALLA DE ARRÁS, DESDE EL AIRE

Con estos mimbres, el servicio de inteligencia aliado envió a sus aviones a hacer el trabajo de observación, vital para planear los avances y las estrategias más idóneas.

Los mandos británicos estaban convencidos de tener una concentración de aviones y pilotos suficiente para llevar a cabo la tarea con garantías, aunque eran conscientes de su inferioridad frente a los pilotos alemanes, más experimentados y mejor entrenados y sus aviones, mucho más avanzados técnicamente.

Enfrente, los alemanes habían reorganizado su servicio aéreo, incluyendo aviones diseñados específicamente para derribar a los aparatos de observación: veloces, resistentes y bien armados. El escollo estaba en su menor número y en el hecho de tener que ser ellos los “defensores” frente a los británicos, que estaban a la ofensiva. Lo confiaron todo a la pericia de sus pilotos y a las prestaciones de aviones como el Albatros D.III, la pesadilla de los aliados.

Al inicio de los combates, los británicos tenían a su disposición algo más de 300 aviones, por los aproximadamente 80 de los alemanes, estos últimos, cazas agrupados en escuadrillas conocidas como “Jastas”.

El cometido de los aviones aliados era enviar observadores para señalar objetivos a la artillería y bombardear objetivos en tierra, siendo protegidos por sus propios cazas. El objetivo de los cazas alemanes era derribar a los observadores y bombarderos, para lo cual debían evitar a los cazas enemigos o derribarlos a su vez. Era un juego del gato y el ratón que servía de entretenimiento a los soldados de las trincheras, embrutecidos por la guerra y hartos del tedio de las operaciones.

EL ABRIL SANGRIENTO

Con estas reglas del juego, el mes de abril de 1917 se convertiría en el más sangriento de la breve historia del RFC (Royal Flying Corps) británico. Sorprendidos por pilotos más avezados y en mejores aviones, las expectativas de los “rookies[4]” británicos no eran muy halagüeñas: muchos de ellos sólo sabían mantener el avión en vuelo rectilíneo y un par de maniobras básicas, frente a todo un repertorio de giros, piruetas y maniobras de los alemanes. Por si fuese poco, algunos ni siquiera tenían las más elementales nociones de tiro.

Este entrenamiento tan deficiente era justificado por el mando inglés debido a la necesidad de rellenar las bajas en las escuadrillas y tener así pilotos disponibles que poner en el aire (y poco más).

Al poco tiempo de comenzadas las operaciones, las listas de bajas eran escandalosas, pero a los británicos no les quedaba otra opción que mantener a sus aviadores en el aire al precio que fuese, ya que en tierra se iban obteniendo éxitos gracias, en parte, a la información proporcionada por las fotografías aéreas.

Los alemanes por su parte, no daban abasto a derribar tantos aviones como los que enviaban al combate sus enemigos. La fatiga hacía mella en los pilotos, que volaban varias misiones diarias y tenían pocos relevos y menos descansos. Lo único positivo era el incremento de las listas de derribos para las “Jastas” desplegadas en ese sector del frente, motivadas por un espíritu de competición deportiva y emulación frecuente entre aviadores. Muchos “ases”[5] derribarían sus primeras víctimas en ese mes de abril, pasando la media de vida de los pilotos británicos de 8 semanas a 13 horas.

El saldo final arrojó unas cifras terribles: los alemanes se anotaron más de 250 aviones y la muerte de más de 200 pilotos, más otro centenar capturado como prisioneros de guerra tras ser derribados, por unos 60 derribos propios, aunque los británicos cumplieron su objetivo: informar a las tropas de tierra a toda costa.

De entre todas las escuadrillas alemanas, la más exitosa fue, sin duda, la “Jasta” 11, desplegada en el sector y que se anotó la friolera de 89 derribos. Era un verdadero grupo de cazadores, dirigidos por un jefe carismático y tocado con una especie de protección sobrenatural que todo líder necesita. El hombre al mando de ese grupo era el joven Manfred von Richthofen, el conocido por los ingleses como “Barón Rojo[6]”, apodo que hizo fortuna y le abrió las puertas de la gloria. Era conocido así por pintar su avión de color rojo para señalar su presencia en la zona de combate.

JASTA 11: LOS CAZADORES

La Jasta 11 no fue una unidad especialmente brillante hasta ser puesta bajo el mando de Richthofen, un aristócrata silesiano (había nacido en Breslau, actual Polonia) que había pasado desde la caballería alemana al servicio aéreo, como tantos otros. Con 24 años, arrojado e inconsciente al principio, se convertiría en una leyenda y en un piloto metódico, frío, calculador y con dotes de mando. Gran parte de su éxito se debía, según sus biógrafos, a que daba ejemplo en el combate, a la práctica constante y a no permitirse errores.

Sus subordinados, entre los que se encontraban su propio hermano, Lothar y un joven Hermann Göring[7]sentían devoción por él y se convirtieron en una máquina de derribar aviones enemigos: en los días del Abril Sangriento cinco pilotos derribaron 10 o más aviones, llevándose la palma Kurt Wolff, con 22 dianas. Al terminar la guerra, la unidad había enviado al limbo a 350 aviones por la pérdida de 17 pilotos a bordo de sus Albatros y más tarde de sus característicos triplanos Fokker. Sin embargo, este éxito no tuvo incidencia en el desarrollo de la guerra y Alemania hubo de claudicar.

LA ÉTICA DEL GUERRERO

Como diría algún experto en la materia, los aviadores de la Gran Guerra eran más guerreros que soldados: vivían para el enfrentamiento constante y estaban sujetos a un rígido código de honor no escrito. Capaces de acribillar en pocos segundos a un ser humano a bordo de un avión de lona y madera, se negaban a disparar a un rival que hubiese agotado la munición o tuviese problemas con su ametralladora. En algunos casos se escoltaban fuera de la zona de combate, se enviaban condolencias por los camaradas caídos e incluso pactaban duelos, en el caso de los ases más conocidos.

Muchos de ellos, verdaderos deportistas en la vida civil (el norteamericano Rickenbacker era piloto de carreras), desarrollaron un espíritu competitivo que les hacía buscar un mayor número de derribos, apareciendo listas con los aviadores más “anotadores” por así decirlo.

También se popularizó la recogida de despojos[8] de los aviones derribados, como ametralladoras, hélices, o emblemas personales pintados en los aparatos. Esto servía para acreditar las victorias y emulaba la práctica de antiguos pueblos guerreros, que recogen algo del enemigo para apoderarse del valor del vencido: las cabelleras de los nativos americanos, las cabezas de los asirios, celtas e hispanos o los genitales en el caso de griegos y romanos.

En el mundillo de la guerra aérea, los triunfos individuales eran, como vemos, objeto de elogio y emulación, por lo que los pilotos recuperaron la costumbre de los caballeros medievales de usar colores, emblemas o decoraciones para individualizarse y ser identificados en el aire.

En esto los pilotos alemanes destacaron sobremanera sobre sus contrapartidas del bando aliado: ya hemos mencionado el color rojo escarlata de los aviones de Von Richthofen, pero los hubo verdes, azules, negros, blancos y todas las combinaciones posibles de colores, símbolos pintados y patrones que no solo evitaban el camuflaje, sino que identificaban a las claras al poseedor del avión, atrayendo hacia sí mismo las balas enemigas. En el fondo era lo que querían: velocidad, emociones fuertes y saborear, siquiera fugazmente, el poder ver a la muerte pasar por delante de sus ojos.

Ricardo Rodríguez

[1] Era un enorme globo motorizado, inventado por el conde Ferdinand von Zeppelin

[2] Había algunos aviones equipados con motores traseros, pero se impuso el delantero

[3] Albert Ball murió a los 22 años, lo mismo que Kurt Wolff y Georges Guynemer. Manfred von Richthofen, el famoso “Barón Rojo” lo hizo a los 25.

[4] Novatos, en inglés.

[5] Aviador que acumulaba cinco o más derribos enemigos

[6] Otros apelativos que recibió fueron el “Caballero Rojo” o “Demonio Rojo”, dependiendo de si se trataba de amigos o enemigos.

[7] Posteriormente capitoste nazi y jefe de la Luftwaffe, además de morfinómano y expoliador de arte.

[8] El Barón Rojo encargaba una copa de plata por cada derribo. Antes de su muerte a los 25 años, logró acumular 80. Al morir fue enterrado por sus enemigos británicos con todos los honores

Leave A Comment