Una de las cosas que se suelen pasar por alto en la percepción del hecho artístico contemporáneo es su contexto. Sucede, por ejemplo, que el espectador no se para a calibrar con suficiente precisión la fecha en la que fue realizada la obra lo que le permitiría conocer mucho más sobre ella. Así, observar la pintura del Expresionismo Abstracto americano bajo el prisma de un arte inmediatamente posterior a los desastres de la II Guerra Mundial nos permitiría entender mejor que era lo único que podía hacerse en un mundo donde toda creación humana, toda figuración, toda realidad, había empujado al horror de Auschwitz o Dresde. Pero es que, del mismo modo, la normalización del cine ha provocado que la representación del espacio o el movimiento varíen porque ya nos hemos acostumbrado a contemplar sobre la superficie estática de una pantalla la simulación de un movimiento. En el cine el movimiento no se simula, se produce.

Sin embargo, vayamos un poco más allá. Como nos señala Danto, no solemos ser conscientes que en la representación histórica de la escena figurada el artista introducía códigos visuales que nos permitían descifrar el tiempo y el espacio de la obra. Tomemos el mismo ejemplo que Danto: el David de Bernini. Es evidente que en un rápido vistazo a la escultura queda definido el movimiento, a través de la tensión de los músculos del cuerpo, la gestualidad o el contraste de luces y sombras conseguidos en los cambios de textura del mármol. Sabemos que se mueve aunque, al mismo tiempo, somos conscientes de que nunca lo hará. Otro brillante ejemplo podemos contemplarlo en el Juicio Final de la Capilla Sixtina donde la mano de Jesús parece bajar pero de seguro nunca lo hará. Esperemos.

Ahora hagamos otro ejercicio: vamos a pensar en la representación de lo intangible. Hasta la aparición de la tira cómica, el comic y el dibujo animado, los sonidos o los olores eran representados únicamente como causalidad. Esto es, los personajes manifestaban algún tipo de sensación respecto a algo que sabíamos que podía estar aconteciendo. Hoy en día es habitual encontrar signos que nos indican en esas tiras cómicas que el personaje está ante algo podrido mediante ondas que salen de la carne o el pescado o que silba porque se dibujan unas notas musicales a su alrededor. Hemos aceptado una norma básica del Surrealismo como era la representación de lo no representable.

En esta línea, el espacio siempre ha supuesto un problema mayúsculo. ¿Qué es el espacio? ¿vacío? ¿no-materia? ¿Es el no-lugar allí donde acaba lo arquitectónico? ¿es la ausencia o el trasfondo de lo escultórico? Y aun más, ¿cómo representar el espacio en tanto que entidad y significación si es vacío y por tanto todo lo esculpido ya no puede ser vacío?

Empecemos planteando la cuestión en aspectos puramente técnicos. Si le plantásemos a un espectador del siglo XIV algunos de los diseños gráficos más simples de nuestra actualidad inmediatamente habría pasado de admirar a Giotto a despreciarlo por su falta de realismo. Del mismo modo, en sentido inverso, hoy en día resulta difícil impresionar a un espectador ante la calidad técnica de una escultura teniendo en cuenta el bagaje cultural que tiene Occidente al respecto. Sólo es posible admirarse de una escultura realista hecha en el siglo XXI si uno no ha podido contemplar nada de Praxíteles, Miguel Ángel, Duquesnoy, Bernini, Martínez Montañés o Rodin. La clave de todo ello reside en la tecnología.

Si volvemos de nuevo al cine, en sus inicios existía una enorme preocupación por la característica principal que justificaba este nuevo arte: el movimiento. Obreros saliendo de fábricas, procesiones, trenes, a nadie se le ocurrió en aquellos instantes un plano fijo de un paisaje. Hoy, en cambio, es frecuente observar en ciertos directores el recurso a la quietud como temática. Igualmente, la escultura dejó de preocuparse en un momento dado por su relación con la realidad y con el espacio para adoptar un carácter creador respecto a estas dos variables, es decir, generar nuevas realidades y modificar los espacios. Como dice Danto, «la expansión técnica de las posibilidades de representación convierte esta conexión interna entre temática y tecnología en la característica principal de las obras».

La ruptura real acontece cuando se deja de percibir la historia de las manifestaciones artísticas como una búsqueda de la imitación de lo real, incluso en las emociones y los sentimientos. Incluso, cuando se trasciende lo intangible. De esta forma se abandona la concepción progresiva del arte por la cual durante la mayor parte de su historia occidental ha supuesto una búsqueda técnica por representar del modo más realista posible las temáticas que iban surgiendo en función de las circunstancias culturales de cada momento. Incluso el Impresionismo suponía una investigación técnica sobre la representación del color en una era en la que la industria había permitido al fin la pintura al aire libre de forma barata y accesible.

En esa era más allá de la concepción progresiva del arte lo único que quedaba era ya la narración. Y, sin embargo, fue este aspecto al primero al que renunció el arte. Las creaciones surgidas en los 50 tuvieron precisamente la intención de dejar de narrar cosas. El tema del arte fue el propio arte. La superficie de un lienzo de Rothko, con gradaciones tonales a veces de un solo color, no tiene más tema que la gradación tonal monocromática. Si a la escultura le quitamos el tema, ¿qué nos puede quedar?

El espacio.

Un problema que tiene el espectador contemporáneo respecto al objeto artístico es que, a diferencia de la ciencia, no asume que quizá su visión es equivocada respecto al mundo que pretende re-crear la obra. Es decir, en ciencia si una teoría falla se cambia la teoría hasta que se adapte a la realidad del mundo. En arte el espectador tiene su propio mundo y espera que la obra le devuelva como espejo algo de esa realidad, tal y tal y como planteó María Zambrano.

Pero esto, me temo, no es así.

Al fin y al cabo la mayor parte del siglo XX se rigió por una dictadura de la pintura que acaparó toda nueva iniciativa basada en el monopolio de la técnica. El fauvismo solo era posible sobre un lienzo y su producción se ceñía a aquellos que lo habían propiciado porque, ¿qué sentido tendría imitar en vez de innovar? Al artista que quisiera aportar algo se le exigía inventar un nuevo movimiento: dadaísmo, surrealismo, expresionismo, post-expresionismo, neoexpresionismo y así. En todos ellos no hay ninguna intención emocional, tan solo el monopolio productivo.

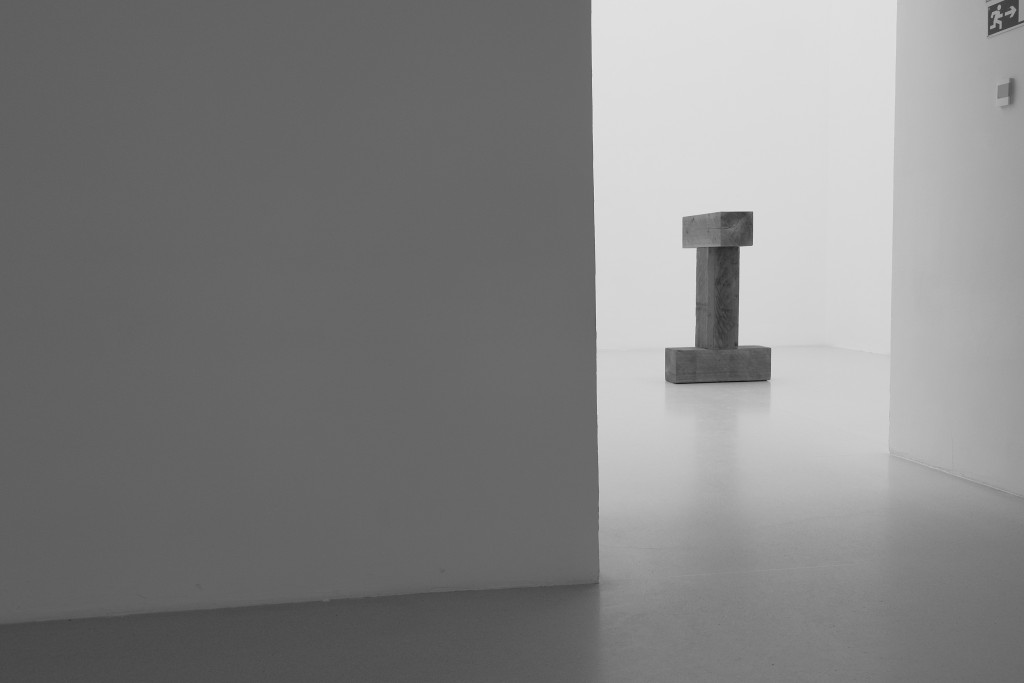

La escultura en cambio tuvo que dirigirse hacia los derroteros de la espacialidad, lo que le permitió liberarse de la ansiedad técnica para explorar los caminos del vacío y la modificación de la percepción del mismo. Y una opción para explorar el vacío escultórico podía ser el Minimalismo, como lo fue para Carl Andre, cuya obra se expone hasta octubre en el Museo Reina Sofía de Madrid. Por cierto, uno de esos museos por cuyo nombre uno no sabe qué puede encontrarse dentro.

Al fin y al cabo, como resalta Danto, el Minimalismo es quizá la última frontera que le quedaba al arte para aproximarse a la experiencia de lo ausente. Si nos paramos a pensar en las corrientes anteriores a los 60, cubismo, fauvismo, impresionismo, etc., consisten en variaciones decimonónicas acerca de tomar como tema del arte el arte en sí mismo, como se ha dicho antes. El Pop-Art y el Minimal exploran las fronteras de aquello donde la creación artística es arte porque ha sido creado como tal, pero no porque su temática o su proceso de creación tengan que ver con lo artístico y esto llega para resolver la gran pregunta: ¿qué es arte?

No se trata de responder aquí a esta pregunta sino del modo en el que el Minimalismo de Carl Andre ha pretendido hacerlo desde hace tiempo. ¿Qué puede pensar el eventual espectador de una serie de cuadrados metálicos dispersos por el suelo? ¿cómo diferenciar esto en tanto que creación artística de, simplemente, una decoración para el suelo? Este planteamiento debe asumir algo que se ha dicho antes: la ausencia de narrativa. El propio Carl Andre lo dice «¡mis obras no significan nada!», y esto es lo difícil de asumir para el espectador, la ausencia de significado.

Algo semejante sucedía con Juan Muñoz en una exposición también en el Reina hace algunos años. «Más que con la nostalgia, mi trabajo tiene que ver con lo insoportable del ser», decía el escultor a Cristina Carrillo de Albornoz en una conversación. De esta forma, Muñoz creaba una serie de representaciones en las que era fundamental la comunicación del espacio en el cual se encuentra la escultura, la arquitectura, con la propia obra, con teatralidad escénica, jugando con el centro temático del hombre en su dominio espacial. «El espacio habitable es el principio básico de mi escultura», y este sentido se palpa en su producción cuya puesta en escena nada en las fuentes del surrealismo más teatral. No hay personajes evidentes, sino insinuaciones de troncos, danzarinas sin piernas, enanos de rostros casi extraterrestres, que hablan del drama de lo humano en una perfecta simbiosis de tradición y modernidad.

En la representación de lo trágico del vivir, Juan Muñoz se vale de la figuración elaborada en bronce, en madera, en materiales de siempre pero que, vistos desde la perspectiva del problema de la incomunicación, resultan de una soberbia actualidad. Por ello, ubica personajes al modo de Giacometti en cuanto a la disposición espacial, varios personajes en un mismo entorno pero de manera fría, como distantes de su verdadera realidad. En palabras de María Dolores Jiménez-Blanco, «rebasa los estrictos límites de lo escultórico para adentrarse libremente en problemas espaciales».

En una conversación del artista con James Lingwood, referida por Vicente Jarque y publicada en el Catálogo de la exposición realizada en el Palacio Velázquez del Reina Sofía en 1996, Juan Muñoz hacía alusión a las sensaciones producidas en París al contemplar el «Balzac» de Rodin situado en el cruce del Boulevard Raspail con el de Montparnasse. Allí, la escultura elaborada por un artista de renombre, un artista por cuyo entorno había sido al tiempo marginado y reconocido, una escultura que en cualquier libro de arte, en cualquier catálogo de exposición o en cualquier comentario de una clase universitaria recibe los mayores loores y las más gratas referencias, tan magna obra, veía la gente pasar sin dirigirle ni la más remota de las miradas.

Eso fue precisamente lo que llamo la atención de Juan Muñoz, ese hecho que marca una clarividencia esencial por la cual se revela la imperante crisis de la escultura contemporánea. La obra de Rodin allí plantada, irrigada por la indiferencia no es en sí en su invisibilidad producto de la indiferencia, el deterioro o la destrucción, sino que es consecuencia de esa misma existencia, de la permanencia diaria que desgasta su materialidad atrayente. No se trata de la banalización o la pérdida de sentido que pueda arrastrar por el paso del tiempo sino la indiferencia que genera. La escultura, al igual que el banco que hay al lado o las hojas secas del suelo, es parte misma ya del escaparate urbano y la gente se parará a mirarlo igual que mira las papeleras o los pájaros.

Ya no se trata de encontrar en la superficie de la escultura física un conocimiento que está dentro de la escultura, sino que la situación se invierte y es el interior de la propia escultura donde el espectador ausente de sí mismo tiene que encontrar la superficie de la obra. Es un viaje de ida y de vuelta, de rebotes continuos hasta dar por visibles los infinitos matices ocultos en la superficie.

En El apuntador (1998), Juan Muñoz reflexionaba sobre la ruina y la memoria, sobre el tiempo o sobre el efecto del tiempo en el espacio. Un pequeño personaje se esconde bajo una caja que asoma a un escenario de nuevo con un suelo distorsionante e inverosímil, y trata de recordar a un personaje ausente algo que espera que recite. No hay nadie, hay la angustia de que lo que decimos es necesario pero no está allí la persona indicada para escucharnos. Es la soledad del individuo antes comentado que se agrupa por caracteres sociales vacíos de contenido, exteriores como la vestimenta o el equipo de fútbol y cuando necesita ser escuchado no hay nadie en el escenario de su vida, -es la ruina-, produciéndose entonces la necesidad de respuesta y de recuerdo y es lo que precisamente provoca esta figura, que recordemos a la que está ausente y no lo que debería de recordar esta ausencia.

Su última obra, la que le valió el espaldarazo final internacionalmente, fue la que expuso en la Sala de las Turbinas de la Tate Gallery de Londres. En efecto Double Bind (2001) supuso la primera obra expuesta en este espacio por un español además de tener el honor –o el problema- de suceder en la instalación a la incombustible Louise Bourgeois que había dispuesto anteriormente una obra que desarmaba al espectador. Posee balcones, pasamanos, enanos, bailarinas, y sobre todo la articulación del espacio. Juan Muñoz imaginó una serie de nuevos escenarios que involucraban al espectador como explorador del cambio de escala entre el edificio y el espacio. La parte superior se encontraba llena de luz y con dos ascensores, con una parte inferior como un traje oscuro donde se desplegaban 37 figuras de un metro a mucha distancia unas de otras de manera que el visitante las distingue individualmente y establece un diálogo con ellas.

Pero lo curioso es que al verla o que uno piensa es ¿dónde está la instalación? Para poder apreciarla, hay que caminar hasta ella, penetrar dentro, en su sótano. Son los temas que siempre ha abordado en su obra, lo visible y lo invisible, lo teatral y la puesta en escena. Ha dispuesto una instalación horizontal en un espacio que es sobre todo vertical. Desde un balcón se observan dos ascensores que recorren la altura de la sala con un techo que está hecho a base de trampantojos geométricos y que queda por debajo del público visitante.

Esta reinterpretación del espacio transformado también es apreciable en la obra de Daniel Buren, especialmente en sus instalaciones en los Jardines del Palais Royal en París. Al emplear un símbolo francés como la decoración a rayas lo vacía de significado y lo convierte en un instrumento para observar el espacio donde se ubica de un modo diferente.

Este recurso del Minimalismo de Carl Andre o Buren, o en ocasiones del propio Juan Muñoz, nos enfrenta a la realidad del vacío: ante la nada esperamos el reflejo del espejo, y al no existir, surge lo «desacogedor». La preocupación de la escultura por el vacío encuentra en el Minimalismo su mejor instrumento porque es precisamente donde se plantea un juego esencial, a saber, que si el espectador decide que aquello que contempla no es una obra de arte porque su espacio personal no se ha visto transformado, es que, en efecto, para él no está ante una obra de arte y puede que, en cambio, alguien que esté junto a él si lo perciba como obra de arte porque sí siente que el vacío ha sido transformado.

Ante esto es indudable reconocer que el valor de los artistas como Carl Andre es haber transformado los lugares comunes del arte. Incluso aunque no lo entienda, cualquier espectador eventual delante de una obra de Leonardo Da Vinci tendrá que reconocer que está ante una obra de arte. Puede que no la asimile, no la interiorice, no llegue a comprenderla, pero no importa, encuentra un punto en común con todos los demás espectadores.

Sin embargo, el diálogo entre los materiales, las formas y el vacío de las creaciones de Andre plantea el dilema de cómo asimilar el arte cuando ha ido más allá de sus propios límites históricos. Es decir, cuando el arte ya no es progresivo porque no busca ni tema, ni forma, ni realidad. Solo existir.

Hay que pensar igualmente en la paradoja que supone la necesidad de narrativa artística en un tiempo en el que el pensamiento mítico se encuentra en permanente sospecha. El vuelo de las aves era interpretado como un signo en otros tiempos cuando, en el fondo, no son más que aves volando. Quizá esto lleve a que el espectador habitual de arte contemporáneo, generalmente muy condicionado por las necesidades racionalistas de su entorno, recurra a la interpretación.

También se olvida que Razón y Racionalismo no son la misma cosa, ya que la segunda no es más que una fe irracional basada en la creencia de que la Razón lo demuestra todo.

Pero es que, volviendo al ejemplo anterior de Da Vinci, ¿y si un espectador, pongamos por caso frente a La Gioconda, no tuviera ningún tipo de experiencia estética? ¿seguiría siendo una obra de arte? Este tipo de actitud no suele presentarse en el arte contemporáneo, especialmente ante el Minimalismo. Simplemente, ante la ausencia de experiencia estética el espectador suele rechazar la obra como artística cuando museos como el Louvre están llenos de visitantes que no experimentan nada en sus visitas.

Duchamp ya planteó la necesidad de separar el concepto de obra de arte del hecho de la experiencia estética. Pensemos por ejemplo un lugar donde suele darse este hecho como es el cine. Existen multitud de películas, como La Gran Belleza de Sorrentino, donde la experiencia estética puede surgir o no. Dos espectadores simultáneos tendrán o no esa experiencia. ¿Elimina el hecho de ser en sí misma la película una obra de arte que no exista unanimidad en la experiencia estética? No, nos diría Duchamp, porque son dos cosas diferentes.

Así, pues, el valor de la producción artística de Carl Andre que se exhibe hasta octubre en el Reina Sofía es el de ser paradigma de esta intención que solo la escultura minimalista podía abordar: el vacío absoluto como valor en sí mismo, como tema. El minimalismo de Andre nos pone ante la ausencia de creación con intención de experiencia estética y se sitúa allí donde lo artístico se extiende hacia un agujero negro donde todo debate entorno a su naturaleza se vuelve cuántico.

Y, a veces, incluso divertido.

Aarón Reyes (@tyndaro)

Leave A Comment