No está vivo, pero tampoco muerto. Consume enormes cantidades de recursos. Es irracional: lo que aparenta ser su voluntad es, en realidad, una deriva hacia la mediocridad, hacia la inconsciencia de las masas. Te devorará, pero no te lo tomes a pecho. O quizá sí. Vosotros, humanos, ebrios de beneficios y enloquecidos por la arrogancia, probablemente os lo habéis buscado. Con “eso” me refiero, naturalmente, a la horda de zombis.

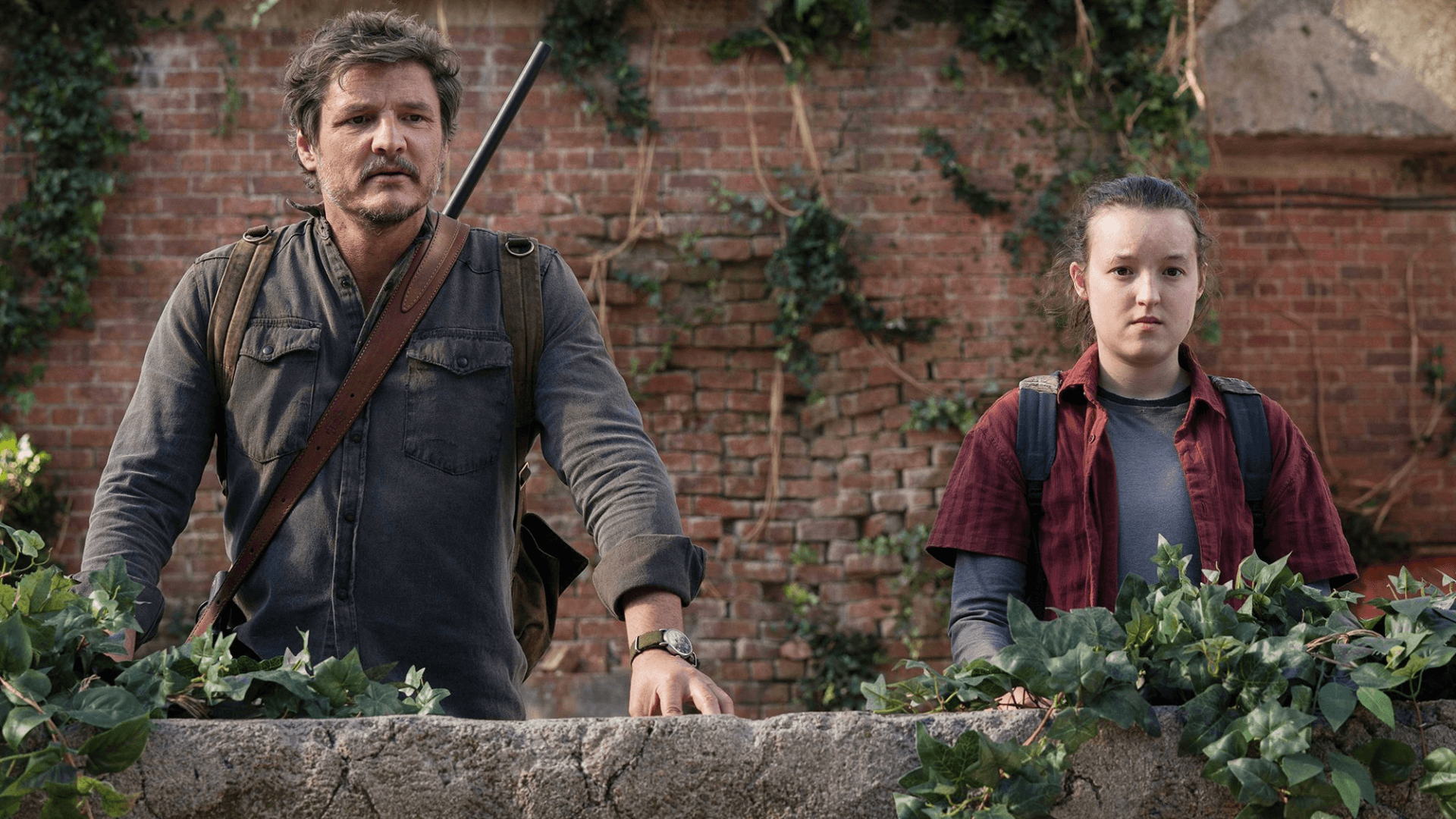

2025 ha sido un año de auténtica bacanal zombi. 28 años después, segunda secuela de Danny Boyle de 28 días después, superó las expectativas de taquilla en su fin de semana de estreno en junio y acabó recaudando más de ciento cuarenta millones de dólares en todo el mundo. En primavera se estrenó una nueva temporada de la serie derivada The Walking Dead: Dead City, y The Last of Us ocupó el horario estelar de los domingos en HBO Max, recordándonos que ni siquiera la megaestrella Pedro Pascal está por encima de un trabajo de matar zombis. También dispuesto a parlamentar con los muertos vivientes estuvo Seth Rogen, que reclutó al icono gamberro de los 2000, Johnny Knoxville, para un episodio con temática zombi de su comedia The Studio. El personaje de Rogen, un atribulado ejecutivo de Hollywood, produce una película titulada Duhpocalypse, protagonizada por Knoxville, que narra una plaga de zombis transmitida a través de diarrea explosiva. Y eso es solo lo más mainstream. Para los cinéfilos de verdad, los primeros seis meses del año ofrecieron también un drama romántico coreano (Newtopia), una comedia negra (Zombie Repellant) y una sombría película independiente neozelandesa (Forgive Us All).

Como símbolo, los zombis son maleables: pueden encarnar cualquier tipo de miedo. Según cómo se presenten, pueden evocar la aprensión pos-COVID ante las enfermedades y contagios. Ponte una gorra MAGA y verás en ellos enjambres invasores de inmigrantes. Como otros adversarios sobrenaturales, son especialmente eficaces para canalizar las ansiedades sobre la difusa línea entre el yo y el otro. Una historia típica de zombis parte de la premisa de que la civilización se ha derrumbado y que los supervivientes están desesperados; a menudo, los restos del orden social se han militarizado. Hay una escena recurrente —particularmente repetida en la franquicia 28 días después— en la que un personaje se ve obligado a enfrentarse a un ser querido infectado, y la pregunta sobre en qué se han convertido nuestros héroes es tan urgente como la de contra qué están luchando. Como las situaciones en las que todos pierden son tan habituales en el género, a veces la perspectiva de rendirse a la turba putrefacta llega con un atisbo de alivio. La condición de zombi ofrece la pérdida del yo, el fin de la elección moral. En una era de globalización y populismo, los zombis son una potente metáfora de dejarse arrastrar por una corriente: por un movimiento político o por fuerzas históricas que escapan a nuestra comprensión.

Algunos han sostenido que los zombis representan algo más mundano. En 2010, cuando se estrenó The Walking Dead, Chuck Klosterman sugirió que las tramas zombis resultan tan atractivas porque ilustran cómo “se siente la vida cotidiana”. Acabar con un zombi no es difícil, señaló, pero es agotador, sobre todo porque hay que hacerlo una y otra vez. (“Un tiro en la cabeza, a quemarropa…”) Ese es el paso 1. El paso 2 es repetirlo con el siguiente zombi que aparezca. Para Klosterman, matar zombis, como responder correos electrónicos, es una pérdida de tiempo agotadora, y el atractivo del género reside en que evoca el tedio de la vida contemporánea, que cada vez más se reduce al tedio de desplazarse sin fin por la pantalla del móvil.

Zombis y desplazamiento vertical: sí, van de la mano. El movimiento pausado e inevitable que coloca nuevas publicaciones ante tus ojos recuerda al avance lento de cuerpos que parecen accionados por una manivela. La marcha impasible del contenido y el paso arrastrado de la muerte. Hay algo reconfortante, aunque terrible, en la inagotabilidad de los zombis, y del contenido, y del contenido sobre zombis. Puedes huir, pero nunca escapar. Cuando cumplen su cometido, los zombis reflejan de forma oscura a los humanos, y su persistencia puede resultar casi reconfortante. En Zona Uno, novela distópica de Colson Whitehead, el protagonista, Mark Spitz, se dedica a limpiar edificios abandonados en una Nueva York infestada de zombis. El trabajo, monótono en su mayoría, le recuerda su propia resiliencia: “Todo era tan aburrido que no podía ser la primera vez que lo experimentaba”, escribe Whitehead. “Un pensamiento alegre, a su manera, dada la catástrofe”. Volveremos.

Los zombis son los monstruos más torpes. A pesar de su falta de elocuencia, he empezado a verlos como mensajeros que advierten de la incapacidad de la sociedad para tolerar la pérdida. El público de las películas de apocalipsis zombi de 2025 vive en un mundo moldeado, en parte, por la negativa de los estadounidenses a aceptar la inelegibilidad de un Joe Biden envejecido para la presidencia. Es un mundo en el que los hologramas de estrellas muertas o ausentes, desde Whitney Houston hasta Roy Orbison y los miembros setenteros de ABBA, llenan recintos de conciertos. La canibalización de la propiedad intelectual en secuelas y reinicios interminables es un fenómeno analizado hasta la saciedad en ensayos como este. En junio, la revista Times informó sobre el floreciente campo de la “tecnología del duelo”: empresas que compiten por desarrollar representaciones digitales de difuntos con las que puedan interactuar amigos y familiares. Estas simulaciones pueden tomar la forma de “bots de duelo” entrenados con la voz y la escritura del fallecido. Algunas incluyen vídeo, evocando Los sudarios, la reciente película de David Cronenberg en la que una nueva tecnología permite a la gente ver cómo se descomponen sus seres queridos bajo tierra en tiempo real. Como escribió el periodista Cody Delistraty, “El más allá impulsado por la IA de hoy ofrece… una conversación continua e interactiva con los muertos que previene o retrasa una verdadera confrontación con la pérdida”.

En internet, la necesidad de inmortalizar es insaciable. Fotografías —recuerdos enterrados que luego resurgen para volar por la web— saturan nuestras vidas digitales. Al igual que con la IA, la tecnología parece acelerar nuestra propia obsolescencia. En La foto social: sobre fotografía y redes sociales, el crítico Nathan Jurgenson escribe que la creciente necesidad de “embalsamar” la experiencia en aplicaciones como Instagram “mata lo que intenta salvar por miedo a perderlo”. Cuando Susan Sontag dijo que “todas las fotografías son memento mori”, lo afirmaba literalmente en algunos casos: una de las funciones iniciales de la fotografía era preservar imágenes de los muertos, convirtiendo la cámara en una pieza analógica de tecnología funeraria. Pero su argumento principal era que la imagen congelada a menudo se opone al momento dinámico y al ser vivo.

Si se cumplen las promesas más audaces de Silicon Valley, algún día nuestros espíritus podrían unirse a nuestras efigies en línea. En la película de Jesse Armstrong, Mountainhead, un capitalista de riesgo interpretado por Steve Carell se niega a aceptar su diagnóstico de cáncer y el tratamiento médico que implica. Planea burlar a la muerte subiendo su conciencia a la nube. Sin embargo, la película es pesimista sobre sus posibilidades e insinúa que, al ignorar a sus médicos, solo acelera su final. Mientras tanto, en un caso de la vida imitando al arte, el empresario tecnológico Bryan Johnson ha seguido medidas “antienvejecimiento” —incluida la terapia de ondas de choque en el pene y donaciones de plasma de su hijo— que lo han convertido en una figura cerosa y rígida, como una muñeca funeraria del antiguo Egipto.

Se nos da mal dejar ir. Rehuimos la tristeza y queremos olvidar cómo llorar. Muchos de nuestros deseos pueden satisfacerse, y con tanta facilidad, que quizá nos hemos vuelto hipersensibles a la sensación de carencia, dispuestos a aceptar cualquier sustituto que nos proteja. En un entorno así, los zombis ilustran los peligros de aferrarse al pasado. Una traducción de Aaaaughhhh sería: “Hay una diferencia entre no morir y estar vivo”. Un resumen de Gyyyyyuaaack podría ser: “Las cosas pueden corromperse o dañarse tanto que es mejor no tenerlas”. En este momento de nostalgia, las historias de zombis sacan a la luz un lado tóxico de la aversión a la pérdida, advirtiéndonos contra conformarnos con facsímiles sin alma, reproducciones de baja calidad o cadáveres reanimados y tambaleantes de lo que alguna vez amamos.

Si los zombis fueran solo imitaciones inferiores de los humanos, no inquietarían tanto. Pero son destructivos y encierran una crítica implícita a la violencia reaccionaria. En 28 años después, Inglaterra ha sucumbido por completo a un “virus de la rabia” que convierte a personas razonables en psicópatas homicidas y sume al país en la Edad Oscura. Mientras tanto, el resto del mundo ha logrado mantener la enfermedad a raya; más allá de Inglaterra, se vislumbra un futuro de aplicaciones de citas y servicios de streaming.

La película casi pide ser interpretada como una alegoría del Brexit. El protagonista, un niño llamado Spike, sobrevive con sus padres y un pequeño grupo en una precaria existencia preindustrial en un pedazo de tierra no tan espléndidamente aislado frente a la costa de Northumberland. Los brumosos mitos de la antigua Bretaña impregnan la iconografía de la película (una recreación digital de un árbol legendario; una torre de cráneos que evoca el legado shakesperiano del país). En la banda sonora, una grabación de archivo de un poema de Rudyard Kipling se distorsiona para acentuar la cualidad histérica de las palabras. Si, como ha sugerido el académico Corey Robin, todo movimiento reaccionario lleva en su núcleo un miedo a la pérdida, entonces la Inglaterra de Boyle es un paraíso conservador, donde el deseo agraviado por el pasado se materializa como un virus literal. En esta interpretación, los infectados son tanto partidarios del Brexit, impulsados por el anhelo de proteger y restaurar un mundo que sienten que se les ha escapado, como un símbolo de lo que regresa, deformado, tras el proyecto reaccionario. En cuanto a los roles de género, por ejemplo, los zombis agresivos encarnan una versión distorsionada y podrida de la masculinidad tradicional, una perversión del ideal del guerrero.

Una virtud de la película de Boyle —y del género zombi en general— es que muestra con precisión qué teme perder la gente hasta el punto de entrar en pánico. En The New York Review of Books, Ben Tarnoff utilizó el término “infantilismo reaccionario” para describir el “deseo de despreocupación” del presidente Donald Trump y su “abdicación de la obligación definitoria de la edad adulta: asumir la responsabilidad por uno mismo y por los demás”. Los infectados no han restablecido la costumbre o la ceremonia, como harían los conservadores burkeanos; han reclamado una especie de licencia, una autoconfianza inquebrantable, un poder que se justifica a sí mismo. Han regresado, como todos los zombis deben hacerlo, a la infancia. (Recuerden que el arma predilecta de los no muertos en Duhpocalypse es la diarrea explosiva). Los zombis tienen un hambre insaciable, son prelingüísticos y carecen de razón. Curiosamente, tanto 28 años después como The Last of Us se estructuran en torno a la maduración de un personaje joven; no es casual que Zona Uno comience con Mark Spitz de niño. Los zombis son el resultado de una prolongación antinatural de la etapa juvenil. Representan la fealdad de nuestros intentos, como adultos, de recuperar el egoísmo inocente de los bebés.

Este paralelismo entre zombis y bebés quizá explique la ternura hacia los infectados que, a veces, asoma a través del horror en 28 años después. Boyle presenta la trama zombi como una novela de formación frustrada, una historia sobre las partes de nosotros que ni maduran ni mueren ni nos dejan en paz. La película destila patetismo y un anhelo primordial de seguridad. Cuando Spike se libera de su educación aislacionista, empieza a ver a los infectados como objetos de compasión más que de repulsión. Su empatía no dura mucho —el final de la película regresa a las escenas heroicas con nunchakus—, pero las criaturas conservan un aura elegíaca. Si son advertencias, también encarnan un dolor comprensible: el de ser una cosa y luego verse obligado a convertirse en otra. Parafraseando a la poeta Louise Glück, miramos el mundo una vez, en la infancia. El resto son zombis.

Noelia Arlandis