Cuando André Agassi entró en el vestuario del All England Club como campeón de Wimbledon un abismo se abrió bajo sus pies. Tres horas antes había saltado a la pista, además de con sus raquetas, con el lastre de tres finales de Grand Slam perdidas, dos en París y una en Nueva York. La crítica especializada empezaba a perder la fe en sus capacidades y la prensa lo etiquetaba como el melenudo producto de marketing que se achicaba en las grandes citas. Con tantos buitres volando a su alrededor, aquel ascenso a los cielos del tenis debería haberle supuesto una liberación, una bocanada de orgullo para su autoestima. Y sin embargo, lo único que sentía era vacío. La victoria le había decepcionado.

La infelicidad de ganar Wimbledon

El torneo había sido duro. Las primeras rondas no las disputó frente a rivales de renombre pero no hay que llamarse a embustes. El ruso Chesnokov, con quien jugó en primera ronda, había estado número nueve del ranking ATP y en su palmarés lucían dos títulos, Montecarlo y Montreal (en 1992 Agassi solo había levantado Indian Wells). La primera semana en un grande es engañosa, siempre cuesta afinar la preparación y arrancar los torneos, más en una temporada tan corta como la de hierba. En apenas un mes se salta de los largos puntos desde el fondo de la pista al saque y volea del césped, ahí donde la bola resbala, las articulaciones de las rodillas sufren y los sacadores arrojan misiles. Para colmo Agassi, restador de naturaleza, tenía la herida añadida de la derrota en semifinales de Roland Garros. Su archienemigo de adolescencia Jim Courier, quien se la tenía jurada por haberle quitado el título de joven promesa en la academia de Nick Bollettieri, lo había apeado de los Internacionales de Francia dándole un repaso. Parecían demasiados obstáculos para un joven rebelde de Las Vegas.

Sin embargo las cosas empezaron a rodar bien. Con relativa solvencia se plantó en cuartos de final, donde le esperaba Boris Becker, una máquina de precisión germana tricampeona en Londres. Modelo moral de la recién unificada Alemania (su imagen de excelencia puritana se quebraría, como tantas otras, cuando se destaparon sus escándalos sentimentales y sus fraudes al fisco), Becker no gozaba de la simpatía de André. Los dos tenían cuentas pendientes. La batalla fue cruenta, a cinco sets. Hubo continuas vueltas al marcador, minutos bajos de uno y otro. El saber sufrir en el saque dio a Agassi el pasaporte a semifinales. Su rival sería nada más y nada menos que el legendario John McEnroe.

Viejas y nuevas leyendas

McEnroe venía de vuelta de muchas cosas. Aunque seguía cosechando títulos en dobles[1] no había recuperado el nivel anterior a su año sabático (descansó para quitarse presión en 1986) y alternaba actuaciones exitosas con expulsiones fruto de su mal temperamento. Lejos se veía la exhibición de concentración y sangre fría de la final de 1980, cuando Björn Borg y él combatieron en el que fue considerado, hasta el Nadal-Federer de 2008, como el mejor partido de todos los tiempos. A “Big Mac”, pese a su decadencia, le bastaba con desplegar su grácil volea para ventilarse, en una superficie favorable a sus condiciones, a gran parte de la nómina del circuito. Otra cuestión era vencer a los cabezas de serie de la nueva generación. El viejo rockero ya no estaba para aquellas proezas. El 6-4, 6-2, 6-3 que le endosó André a John lo demostraba.

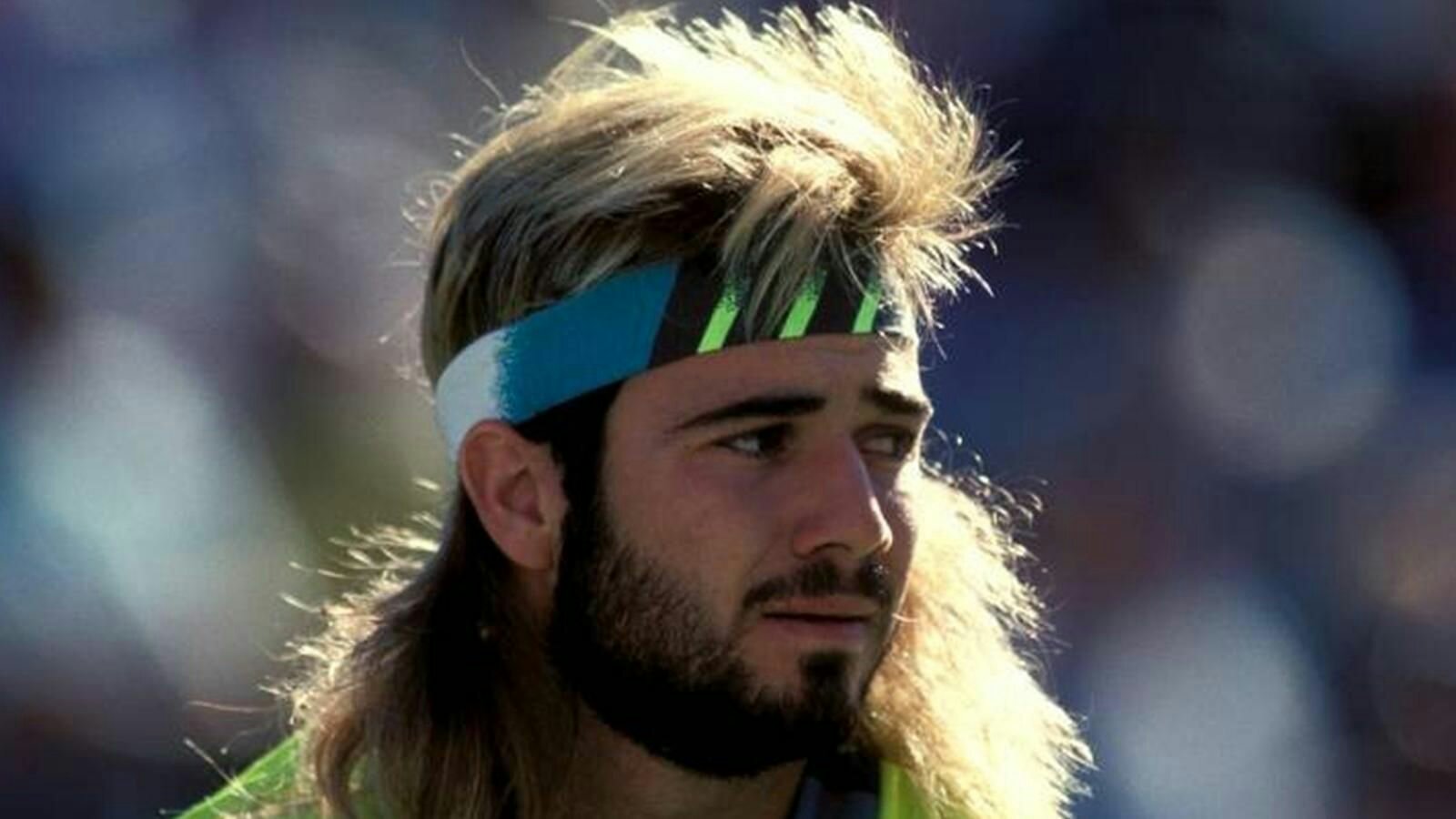

Todos aguardaban con ansia un duelo entre los dos jasp[2] del tenis estadounidense en la final. El antagonismo entre Agassi y Sampras, con antecedentes en categorías inferiores, había nacido en la final del US Open de 1990, donde Pete se llevó el título. A partir de ahí ambos forjaron una de las grandes rivalidades de la historia del deporte de la raqueta, con partidos en casi todos los torneos y un balance de 20 a 14 a favor del washingtoniano. Su competencia trascendía de las pistas por el valor añadido de tener dos personalidades completamente opuestas, haber nacido en los Estados Unidos de América y jugar dos estilos muy diferentes de tenis. Sampras era elegante, frío y sacaba con potencia. Su vida personal era discreta, polite, no alzaba la voz en sus declaraciones, cumplía con los protocolos estéticos del tenis. Por el contrario, Agassi fue un tenista intuitivo, de raza, siempre más cómodo en los intercambios largos. Su pelo (peluca) a lo cherokee, sus salidas de tono, sus camisetas rosas y las calzonas vaqueras lo dibujaban como un enfand terrible. Era el orden contra el caos, la solvencia de la disciplina contra la magia de la improvisación. La crónica se escribía sola.

Para fastidio de muchos un tenista croata lo impidió. Su nombre era Goran Ivanišević. La biografía de Ivanišević tiene también tintes novelescos. Potente sacador, posee el récord de la mayor cantidad de aces en una sola temporada (1.448 en 1996). Sorprendente semifinalista en el All England Club y campeón de la Copa del Mundo por Equipos (especie de Copa Davis de segunda división) con Yugoslavia en 1990, un año más tarde desataba la polémica defendiendo la causa croata en la guerra de los Balcanes e invitando a otros tenistas balcánicos como Mónica Seles, serbia nacionalizada estadounidense, a posicionarse. Fue cuatro veces finalista en Londres, la última en 2001, cuando tenía casi 30 años, arrastraba una lesión en el hombro y había accedido al torneo con una wild card[3]. Solo entonces fue campeón.

Antes había perdido todas las finales de Wimbledon que había jugado. La primera, contra Agassi en 1992, la tuvo cerca. Probablemente su mayor fallo fue verse victorioso tras clavarle un 6-1 al de Nevada en el cuarto set, algo que parecía un palo anímico definitivo. Agassi, en una reacción épica, se agarró a la pista y se repuso. En el quinto André defendió aguerrido su break de ventaja para entrar como miembro honorario del All England Lawn Tennis and Croquet Club[4]. Era campeón pero no era feliz.

Esos dos impostores

If you can meet with Triumph and Disaster and treat those two impostors just the same/ Si te encuentras con el Triunfo y la Derrota y a estos dos impostores los tratas de igual forma. Así reza, en dorado mate, la inscripción de la puerta de entrada para jugadores a la Centre Court de Wimbledon. Son unos versos del poema de Rudyard Kipling If, oda en la cual se describe el prototipo de caballero británico de época victoriana, a medio camino entre el estoicismo y la superioridad del hombre blanco propia del imperialismo europeo. Otro gran pensador, el rockero Silvio Fernández Melgarejo, sentenció en una cita que merecería el mármol de un anfiteatro romano: “Un perdedor es el que tiene ansia y un ganador es el que tiene suerte”.

Tras leer Open resulta una obviedad que André Agassi lo hubiera pasado mejor saliendo de juerga con Silvio por los bares de Triana que acompañando a Kipling a un club del Pall Mall. Su filosofía de vida, además, le hubiera servido para aclarar su mente en el “duro” momento de la victoria. Porque lo que acumulaba André (él mismo lo averiguó a base de palos) era ansia.

Agassi era hijo de Emmanuel Aghassian, un boxeador iraní participante en los Juegos Olímpicos de 1948 y 1952 que terminó ganándose los cuartos de botones en los casinos de las Vegas. Pero para Mike Agassi (nombre americanizado de Emmanuel Aghassian), el trabajo era algo secundario, una simple vía. Su verdadera obsesión era ver triunfar a sus hijos en el mundo del tenis. Tal era su empeño que compró una casa en medio del desierto para poder construir, con sus propias manos, una pista de tenis en la parte trasera. Sus dotes de manitas las aprovechó para fabricar una máquina lanza-pelotas con dientes de dragón, un monstruo mecánico de semblante terrorífico que entrenaba a sus vástagos a latigazos. De carácter áspero, Mike quemó a base disciplina cuartelera a sus hijos mayores, carentes de talento y constancia. André era su último tren. Sobre sus hombros recayó toda la obstinación de su progenitor, sus malos humores en la derrota, su indiferencia en la victoria, la tensión de ser continuamente el mejor.

La dinámica del circuito profesional no fue tampoco la mejor cura para la presión. Estar arriba en el ranking requiere ganar continuamente, mejorar los puntos del año anterior, añadir partidos a la temporada y superar a rivales de envergadura. Muchos tenistas no son capaces de aguantar el ritmo. Algunos rozan la cumbre, menos la alcanzan, solo los elegidos se mantienen. No hay cuerpo que soporte tantos encuentros ni cabeza que asimile tantos días echando una moneda a cara o cruz. El tenis es un Jano bifronte cuya máscara cambia en menos de 48 horas. De momento eres el súper-deportista que se llevó por delante al número uno y, al día siguiente, te conviertes en el pelele apaleado por el martillo pilón de un violento drive. Sic transit gloria mundi.

En esa vorágine de torneos y partidos, Agassi acabó siendo un extraño para sí mismo. Vivía en una dualidad esquizofrénica en la cual el personaje había devorado a la persona. El mundo parecía conocerle, creía saber todo de él a través de sus anuncios, sus entrevistas o de las marcas que lo patrocinaban[5]. Sin embargo, André estaba atrapado en una personalidad falsa diseñada por el marketing y su verdadero yo había sido absorbido por una contradicción que no podía revelar: odiaba el tenis. El drama era que no sabía vivir sin él.

Orto, ocaso… y resurrección

La carrera de Agassi no sufrió un descalabro inmediato tras ganar Wimbledon en 1992. Más bien al contrario. En septiembre 1994 se hizo con el Abierto de Estados Unidos y unos meses después, en enero de 1995, se proclamó vencedor en Melbourne en su primera participación derrotando a Pete Sampras en el último partido. El 10 de abril de ese año alcanzó el número uno y volvió a la final en Flushing Meadows, donde Sampras tomó la revancha. En 1996 mantuvo un buen tono aunque no consiguió ningún título de Grand Slam. Sí logró la medalla de oro en el concurso individual masculino de tenis de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Había alcanzado, en suelo patrio y cumpliendo la aspiración juvenil de su padre (que no acudió a verlo jugar contra Sergi Bruguera en su lucha por la presea), ser campeón olímpico, uno de los mayores orgullos para un deportista.

Visto desde fuera, Agassi lo tenía todo: éxito, juventud, títulos, dinero y una hermosa actriz como esposa. Nada era lo que parecía. La relación y el posterior matrimonio con Brooke Shields fueron tormentosos. No había diálogo entre ellos, no conseguían empatizar. Sumidos en dos mundos tan exigentes como la actuación y el deporte, se fueron distanciando conforme la magia desaparecía (ese tipo de amor, como escribía Beigbeder, dura tres años). Los viajes hicieron el resto. Agassi, deprimido, atiborrado a cerveza barata y con los trofeos cogiendo polvo en una vitrina, acabó consumiendo metanfetamina junto a un drogadicto social a quien tenía contratado para que limpiase su casa. No jugaba torneos y era el 141 del mundo. Había tocado fondo.

Entonces Gil, su entrenador personal, su amigo fiel, su compañero de batallas, le tendió una mano para sacarlo del pozo. Lo levantó del sofá, lo reactivó con nuevas formas de entrenamiento, le sacudió la psique y le obligó a empezar desde abajo. Como un participante cualquiera, André Agassi, medallista olímpico con tres Grand Slams en su palmarés, se hallaba disputando torneos de tercera categoría por ciudades anónimas de Estados Unidos, siendo derrotado por jugadores desconocidos que jamás conocerían las mieles del éxito. Agassi titubeaba, sentía la debilidad, tomaba consciencia de su ruina… pero no desistía. Se agarraba al clavo ardiendo de Gil le había ofrecido.

Es en este punto donde el relato de Open se vuelve admirable y se diferencia de otras hagiografías de deportistas exitosos. Agassi, en vez de lamentarse por consumir de metanfetamina o destrozarse la consciencia con la culpa por haber mentido a la ATP para evitar una sanción, en lugar de quejarse por descender a campeonatos regionales o hacerse la víctima de su fallido matrimonio, afrontó todos los problemas y las preguntas que le rondaban. En especial uno: ¿por qué odiaba el tenis?

El primer paso fue recuperar la forma, el tacto de la bola, las sensaciones, escalar peldaños uno a uno sin mayor objetivo que hacer camino al andar. Luego tocaba romper con Brooke, quien tampoco puso muchas trabas. Paralelamente inició una relación con Steffi Graf, un amor platónico que no quiso bailar con él en el tradicional baile de campeones de Wimbledon de 1992 pero que, años después, sí supo compartir las inquietudes del kid de las Vegas. Casualidades de la vida, Steffi Graf, una de las mejores tenistas de todos los tiempos, ganadora de 22 grandes, campeona de todo lo imaginable, también tenía un padre obsesionado con el éxito deportivo de su hija y una secreta relación de amor-odio con el tenis. Estaban hechos el uno para el otro.

El tenis como forma de entender la vida

Agassi reformuló su tenis y su vida. Y es que el tenis se parece mucho a la vida. El tenista, aunque se rodea de un equipo, de unos amigos y de una familia, está solo en la pista, igual que lo están las personas ante un mundo que no para de cambiar. Existen formas de hacer el peso más soportable: los consejos (hacer coaching según el diccionario terminológico de la pseudo-filosofía millennial), la experiencia, el apoyo incondicional, los besos, los gestos amables… pero al final es el tenista quien, respondiendo a una bola que gira siempre diferente, elige a cada golpe si manda un paralelo o un cruzado, si juega largo o si realiza una dejada, si pega plano o lifta con efecto. Así, punto a punto, partido a partido, terminamos siendo las decisiones que tomamos.

El Agassi resurgido de los infiernos era un deportista maduro. Consiguió convivir con sus defectos, incluida la calvicie, y comenzó a comprender mejor su naturaleza, alejándose de excentricidades. A lo mejor ya no conservaba la explosividad y el físico arrollador de sus primeros años. Sin embargo, seguía poseyendo una velocidad mental extraordinaria. En una fracción de segundo intuía el golpe del rival, analizaba las posibles maniobras y respondía tratando de poner en un brete a su contrincante. Eso, unido a su experiencia, lo transformaban en un rival temible. Más duro mentalmente, ya no se obsesionaba con mostrar que era el número uno, le valía simplemente con ser mejor que el jugador que se encontraba al otro lado de la red. El tenis había empezado a dejar odioso y se había vuelto en un bálsamo curativo.

Sereno, André Agassi vivió una segunda juventud tras superar la depresión. De nuevo en forma, en 1999 se consagró como el quinto tenista en ganar los cuatro Grand Slam al vencer a Andriy Medvédev por 1-6, 2-6, 6-4, 6-3 y 6-4 en la final de Roland Garros. Se unía a una selecta lista de la cual, a día de hoy, solo forman parte Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Esa temporada levantó de nuevo (había pasado un lustros desde la primera vez) el Abierto de los Estados Unidos, batiendo a Todd Martin. Del Open de Australia hizo su segunda casa, sumando tres entorchados más a su palmarés en 2000, 2001 y 2003. Y todavía pudo vivir dos finales del US Open más, una ante Sampras y otra ante un joven suizo de nombre Roger. De por medio, varios títulos de Master 1000 y la satisfacción de sobrevivir tenísticamente a coetáneos como el propio Pete Sampas, Jim Courier, Sergi Bruguera, Ivanišević o Boris Becker.

El tiempo, sin embargo, acaba alcanzándonos a todos y Agassi no iba a ser una excepción. Una de las mayores crueldades de este deporte es comprobar a pie de pista como las nuevas generaciones se superan en fuerza, progresan en técnica, mejoran en mentalidad y, poco a poco, van ganando terreno mientras uno se va quedando obsoleto o, cuanto menos, anticuado. Y si encima esos tenistas se llaman Roger Federer y Rafael Nadal (ante quien cayó derrotado en su último partido en Wimbledon), la jubilación resulta inevitable. Así lo intuía Agassi cuando, tirado en el suelo de un hotel de Manhattan por culpa de los dolores de espalda, se preparaba para un encuentro contra Marcos Baghdatis, un pegador que ocupaba en ese instante el número ocho del mundo. El público neoyorkino, ansioso y nostálgico por su despedida, aupó a André en su guerra contra el chipriota, a quien derrotó en cinco set. Ambos acabaron extenuados, tirados en una camilla y recibiendo asistencia médica. En la siguiente ronda, un anónimo Benjamin Becker le venció. Era el final de la carrera de Agassi. Por fin podía dejar aquello que tanto odiaba y, a la vez, tanto amaba. Pero lo mejor era que, después de mucho tiempo, estaba orgulloso de sí mismo.

Francisco Huesa (@currohuesa)

[1] En la modalidad de dobles McEnroe ganó un torneo con 47 años, un record aún vigente.

[2] Jóvenes aunque sobradamente preparado, un lema muy de los años 90.

[3] Una wild card es una invitación que da el torneo a tenistas que por ranking tienen derechos a participar pero que, por algún motivo u otro, la organización concede para que lo hagan. Goran Ivanišević la recibió en calidad de triple finalista del torneo para convertirse en el jugador con peor ranking (125 del mundo) y el primer wild card en ganar Wimbledon.

[4] Los campeones de Wimbledon de individuales femeninos y masculinos pasan a ser, según los estatutos del All England Lawn Tennis y Croquet Club, miembros honorarios del mismo.

[5] Como explica Nicholas Carr en Superficiales, el cerebro tiene la manía de atribuir identidad a los objetos para, posteriormente, adjudicarles esos valores a sus poseedores.