Es extraño pensarlo, pero hubo un tiempo en que el aliado más firme de Estados Unidos en Oriente Medio era Irán. En 1953, la C.I.A. respaldó un golpe de Estado que derrocó a Mohammad Mossadegh, el popular primer ministro, y devolvió el poder a la monarquía de Mohammad Reza Pahlavi, el Sha. Durante el cuarto de siglo siguiente, Washington observó con satisfacción cómo el Sha mantenía la paz mientras un consorcio dominado por Estados Unidos vendía el petróleo de Irán.

Había bastante petróleo, lo que convirtió al Sha en uno de los hombres más ricos del mundo. Para su 48º cumpleaños, en 1967, organizó una fastuosa coronación para sí mismo. De pie frente a un trono dorado, colocó en su cabeza una corona ribeteada con 3.380 diamantes. Su tercera esposa, la emperatriz Farah, desfiló con una capa de Christian Dior adornada con joyas y ribeteada en visón, que necesitaba de ocho asistentes para llevarla. Tras la ceremonia, la pareja real saludó con rigidez a las multitudes desde una carroza dorada tirada por caballos, fabricada en Viena por uno de los últimos constructores de carruajes que quedaban en Europa. Aviones dejaron caer 17.532 rosas, una por cada glorioso día de la gloriosa vida del Sha.

La exhibición floral insinuaba otro beneficiario de los ingresos del petróleo: el ejército. En 1972, el presidente Richard Nixon dio al Sha carta blanca para comprar cualquier arma que deseara, salvo bombas nucleares. El Sha acumuló el quinto ejército más grande del mundo, con cazas supersónicos, bombas guiadas por láser y helicópteros artillados. Se decía que se relajaba leyendo catálogos de armas.

Una evaluación justa habría admitido que no todos los iraníes compartían la satisfacción del Sha. Los liberales buscaban derechos, los comunistas querían revolución y los clérigos deseaban restaurar su poder. Un ayatolá en particular, Ruhollah Jomeini, hostigaba sin descanso al Sha. En 1967, condenó la coronación. En 1971, cuando el Sha organizó una celebración aún más costosa para conmemorar los dos mil quinientos años de monarquía en Irán, Jomeini declaró que asistir a aquel “abominable festival” equivaldría a “participar en el asesinato del pueblo oprimido de Irán”.

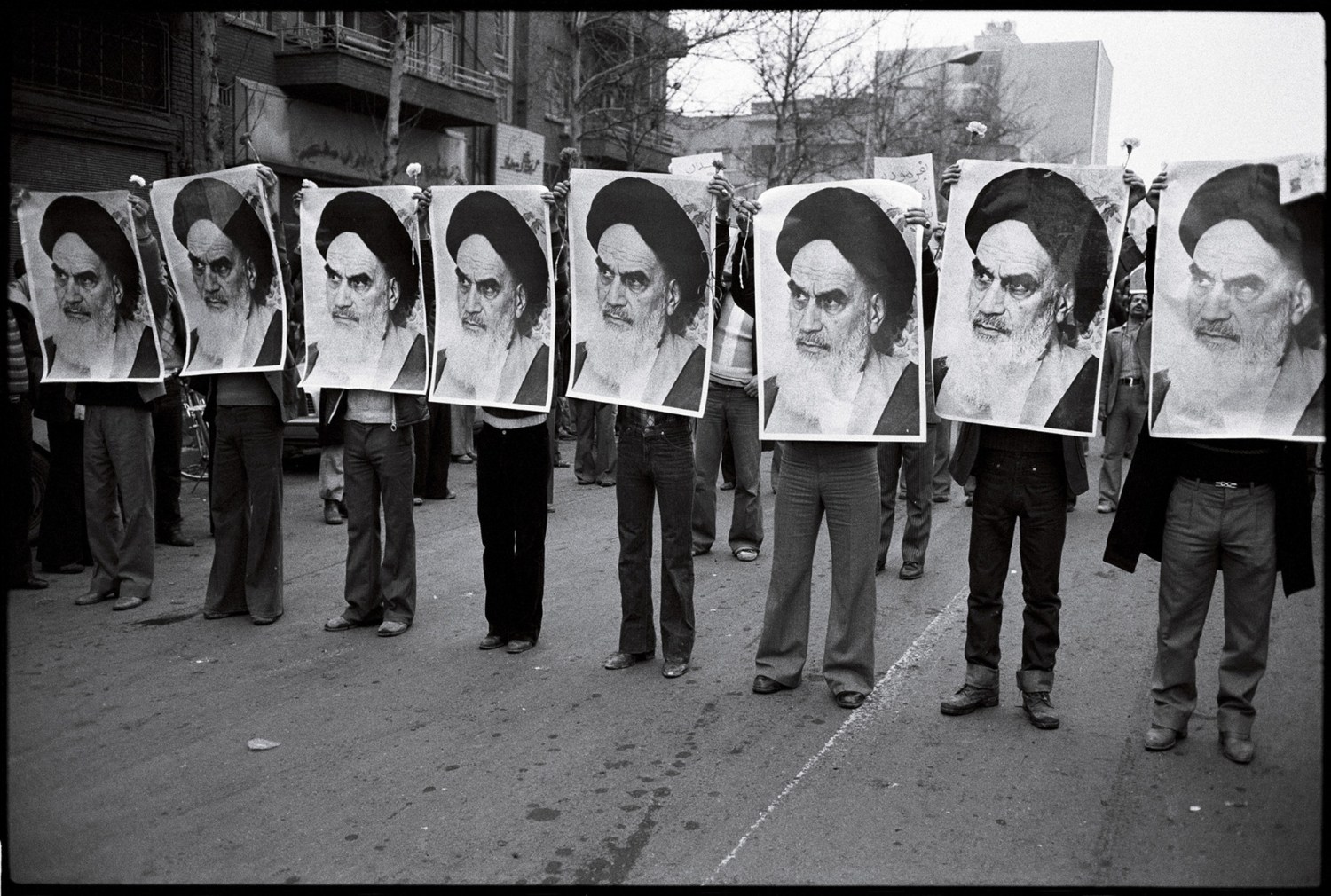

En ese momento, Jomeini estaba exiliado en Irak, después de haber pasado años en una prisión iraní. Sus sermones eran contrabandeados dentro del país en cintas de casete y cartas, ganando cada vez más seguidores. El Sha lo menospreció públicamente, pero en privado estaba inquieto. A finales de 1978, las protestas contra el régimen crecieron y se intensificaron. Manifestaciones masivas, huelgas y disturbios se extendieron por todo Irán. La policía y el ejército respondieron con violencia, matando a cientos, quizá miles, de personas.

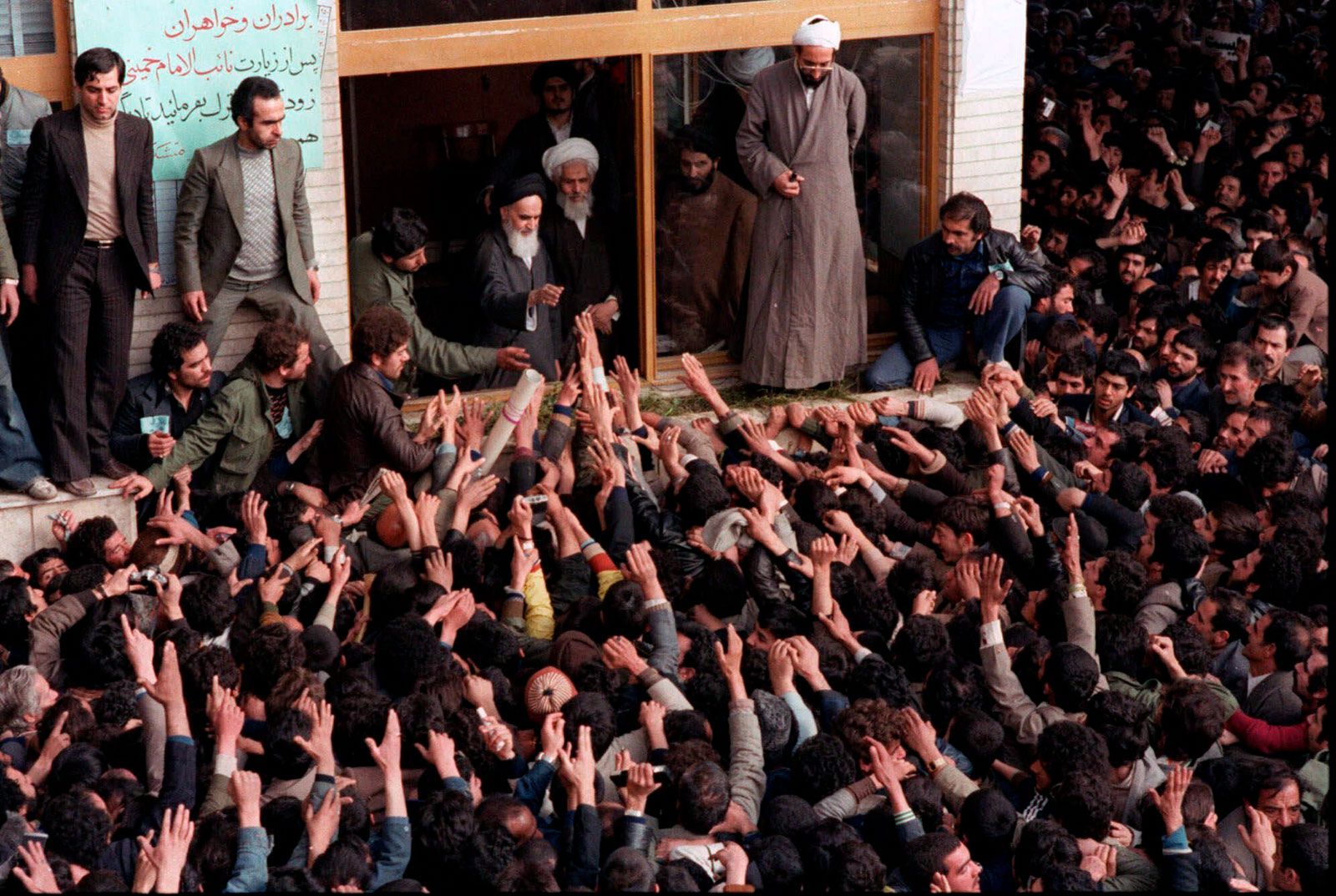

En enero de 1979, debilitado y cada vez más aislado, el Sha abandonó el país con la intención de someterse a tratamiento médico en el extranjero. Lo despidieron funcionarios estadounidenses y europeos, convencidos de que pronto volvería al poder. Pero no volvió. El 1 de febrero, Jomeini regresó a Irán entre una multitud de millones de personas. Menos de dos semanas después, el último gobierno real colapsó y nació la República Islámica.

Para Estados Unidos, la caída del Sha fue un shock geopolítico. No solo perdió a su aliado más importante en la región, sino que el nuevo régimen estaba abiertamente en su contra. Durante décadas, la política exterior estadounidense en Oriente Medio tuvo que ajustarse a esa nueva realidad: un Irán hostil, antioccidental y dispuesto a proyectar su influencia más allá de sus fronteras.

El conflicto entre Washington y Teherán no tardó en intensificarse. En noviembre de 1979, un grupo de estudiantes iraníes asaltó la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomando como rehenes a 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses durante 444 días. Las imágenes de estadounidenses con los ojos vendados y las manos atadas se convirtieron en un símbolo de humillación nacional para EE. UU.

La crisis marcó profundamente la percepción estadounidense de Irán. Para muchos en Washington, Teherán dejó de ser simplemente un actor regional complicado y pasó a representar una amenaza directa para los intereses y ciudadanos de EE. UU. La hostilidad mutua, alimentada por décadas de agravios reales y percibidos, se convirtió en el núcleo de una relación rota que aún hoy sigue sin repararse.

Durante los años ochenta, las tensiones se intensificaron aún más. La guerra entre Irán e Irak (1980-1988) atrajo el interés y la intervención indirecta de Washington. Aunque Saddam Hussein había invadido Irán, Estados Unidos terminó apoyando a Irak, proporcionándole inteligencia, ayuda logística e incluso materiales que podrían utilizarse para armas químicas. El razonamiento era simple: evitar que Irán ganara y se convirtiera en la potencia dominante del Golfo Pérsico.

El conflicto fue brutal y costó cientos de miles de vidas en ambos bandos. Irán recurrió a tácticas desesperadas, como ataques con oleadas humanas, enviando a adolescentes a campos minados para despejar el camino a las tropas. Irak, por su parte, usó armas químicas contra soldados y civiles iraníes, así como contra la población kurda en su propio territorio. La guerra terminó en un punto muerto, pero dejó profundas cicatrices en la sociedad iraní y una desconfianza aún mayor hacia Estados Unidos.

En la década siguiente, las relaciones se mantuvieron frías y marcadas por incidentes peligrosos. En 1988, un buque de guerra estadounidense derribó un avión comercial iraní sobre el Golfo, matando a las 290 personas a bordo. Washington alegó que fue un error, pero para Irán fue una prueba más de la hostilidad estadounidense.

Pese a estos episodios, hubo momentos de cooperación indirecta y pragmatismo. Durante la invasión estadounidense de Afganistán en 2001, Irán colaboró discretamente contra los talibanes, un enemigo común. Pero esa breve ventana se cerró pronto, en parte porque el presidente George W. Bush incluyó a Irán en su “Eje del Mal” en 2002.

A lo largo de la década de 2000, el principal foco de tensión fue el programa nuclear iraní. Teherán insistía en que era de naturaleza civil, destinado a generar energía, pero muchos en Washington y otras capitales occidentales sospechaban que buscaba desarrollar armas atómicas. El temor a un Irán con capacidad nuclear llevó a una campaña de sanciones económicas cada vez más duras, así como a operaciones encubiertas, incluidos ciberataques contra instalaciones nucleares.

En 2015, tras años de negociaciones, se alcanzó el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), un acuerdo histórico entre Irán y seis potencias mundiales, incluido Estados Unidos. El pacto limitaba el programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento gradual de las sanciones. Fue visto como un logro diplomático importante por la administración de Barack Obama, pero recibió fuertes críticas de sus opositores en Washington y en Israel.

Esa tregua duró poco. En 2018, el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo y restableció las sanciones más severas hasta la fecha, bajo una estrategia de “máxima presión”. Irán respondió reanudando actividades nucleares restringidas por el pacto y endureciendo su postura en la región. Los incidentes militares en el Golfo, los ataques a petroleros y las confrontaciones indirectas con fuerzas estadounidenses volvieron a escalar.

El punto más alto de esta nueva fase de tensión llegó en enero de 2020, cuando un ataque con drones estadounidenses en Bagdad mató a Qasem Soleimani, un alto comandante iraní. La acción fue presentada por Washington como una medida defensiva ante amenazas inminentes, pero en Irán fue vista como un asesinato que exigía represalias. Días después, Irán lanzó misiles contra bases estadounidenses en Irak, hiriendo a decenas de soldados.

Hoy, más de cuatro décadas después de la revolución, la relación entre Estados Unidos e Irán sigue marcada por la desconfianza y la confrontación. El enfrentamiento no es solo político o estratégico; está arraigado en narrativas históricas opuestas, en heridas que cada parte considera abiertas y en visiones incompatibles sobre el papel de cada uno en el mundo.

Para Irán, Estados Unidos es visto como un poder intervencionista que ha tratado repetidamente de someter al país y socavar su soberanía, desde el golpe de 1953 hasta las sanciones actuales. Para Estados Unidos, Irán es un estado patrocinador del terrorismo que desafía el orden internacional, amenaza a sus aliados y persigue ambiciones nucleares peligrosas.

Entre estos dos relatos, cualquier intento de acercamiento se enfrenta a un muro de escepticismo. Los momentos de diálogo han sido breves y frágiles, fácilmente revertidos por cambios políticos internos o por crisis internacionales. Sin embargo, tanto en Teherán como en Washington hay voces que reconocen que la hostilidad perpetua no es sostenible y que, en algún momento, será necesario un canal de entendimiento.

El futuro de esta relación dependerá no solo de líderes y diplomáticos, sino también de factores externos: el equilibrio de poder en Oriente Medio, la evolución de la economía global y la presión de las sociedades civiles en ambos países. Por ahora, lo único seguro es que la historia compartida entre Estados Unidos e Irán seguirá pesando sobre cualquier intento de reconciliación.

Fernando de Arenas