Partamos de la idea de que el periódico de tendencia más izquierdista en Francia sigue hablando de los países de vieja influencia colonial como la “Françafrique”. Partamos de lo que le gusta a un francés quemar cosas, matar reyes, votar emperadores, inventarse varias revoluciones y copiárselas a otros. Partamos de ahí antes de meternos en la Place de la République y empezar a participar de ese tufo a vanagloria que empieza a cruzar la frontera.

En diversas partes del mundo llevamos años asistiendo a diversos movimientos de reivindicación social auspiciados por la desafección del sistema. Así que partamos del porqué y luego, si ustedes quieren, sigan leyendo el qué para enterarse de qué se indignan los franceses.

El porqué tiene una palabra que acabamos de poner: desafección. Se trata de un problema que surge con cierta frecuencia en todo régimen político, liberal o totalitario, provocado por la distancia entre gobernantes o gobernados. En España, la politización de la sociedad ha sido un problema de estructura social desde hace más de un siglo. La propia precariedad de este proceso a comienzos de siglo, vinculado a unas pobres tasas de alfabetización, fruto a su vez de una tímida Ilustración, acabó por mostrar un panorama de polarización durante la etapa republicana. La Dictadura terminó por destruir el avance de la sociedad en ese sentido y aún hoy arrastramos un problema grave fomentado por la despolitización que se ha pretendido desde ciertos sectores económicos.

En Francia la situación debería haber sido diferente. El problema ha venido por algo que ellos tuvieron y nosotros no, una guerra mundial. La estructura política francesa había dependido, como en el caso de otras potencias europeas, de sus relaciones exteriores. Desde que el Sistema Delcassé sacará al país del ostracismo al que le llevó la Alemania de Bismarck, Francia había pretendido encontrar su hueco en el mapa de las potencias coloniales e industriales. No sin cierto éxito pero golpeada al final por un indudable fracaso en las dos guerras mundiales, paliado únicamente en la Primera por la rendición y mala gestión de Alemania en el final del conflicto. Las sucesivas humillaciones de Suez, la guerra de Argelia, la creciente pérdida de peso durante el proceso de construcción europea a finales de siglo, acabaron llevando al país al mantenimiento de un fantasma que vagaba por el castillo ya ruinoso de su política exterior. En el fondo, a nadie le importaba Francia.

Salvo en la Françafrique, claro. Allí donde Sarkozy u Hollande podían mandar tropas, desde Chad a Senegal, para seguir actuando como esa vieja metrópoli paternalista que le arregla los problemas a los africanos. Y así, cada uno en su línea política, permitía calmar las tensiones que muchos pensadores, como Le Goff, veían desde los 80 en la sociedad gala. La gente no es tonta, aunque sean franceses, y veían que su país pintaba cada vez menos.

La política exterior francesa, repetimos, un fantasma de la “Grandeur”, era la piedra angular que permitía sostener un déficit exagerado durante el comienzo del siglo XXI. Se ampararon en que Alemania también lo tenía, y eso les ayudó a que la UE no les sancionara como luego sí se hizo sin ir más lejos con España. Pero Alemania, oigan, es Alemania y Francia, no lo es. Mientras que los alemanes remontaron el vuelo a costa del endeudamiento del Sur, Francia tuvo que gestionar sus activos militares fuera del país. De forma exigua porque EEUU controla lo que pasa urbi et orbe.

También les sirvió esta política de paternalismo neocolonial para disfrazar de tensiones cuasi raciales los disturbios que, periódicamente, se producen en los banlieu. Se conseguía así tapar la naturaleza de clasismo social y económico de la sociedad francesa con un velo de diferenciación cultural y falta de adaptación. No importaba, Francia tutelaba. La République y tal. Porque esos insurrectos de los extrarradios eran unos desagradecidos. Que miraran a sus compatriotas (¿pero no son también franceses?) de Chad, Senegal, Argelia, Congo, esos a los que Francia tenía que ayudar. Que dieran gracias por poder vivir siquiera en l’Héxagone.

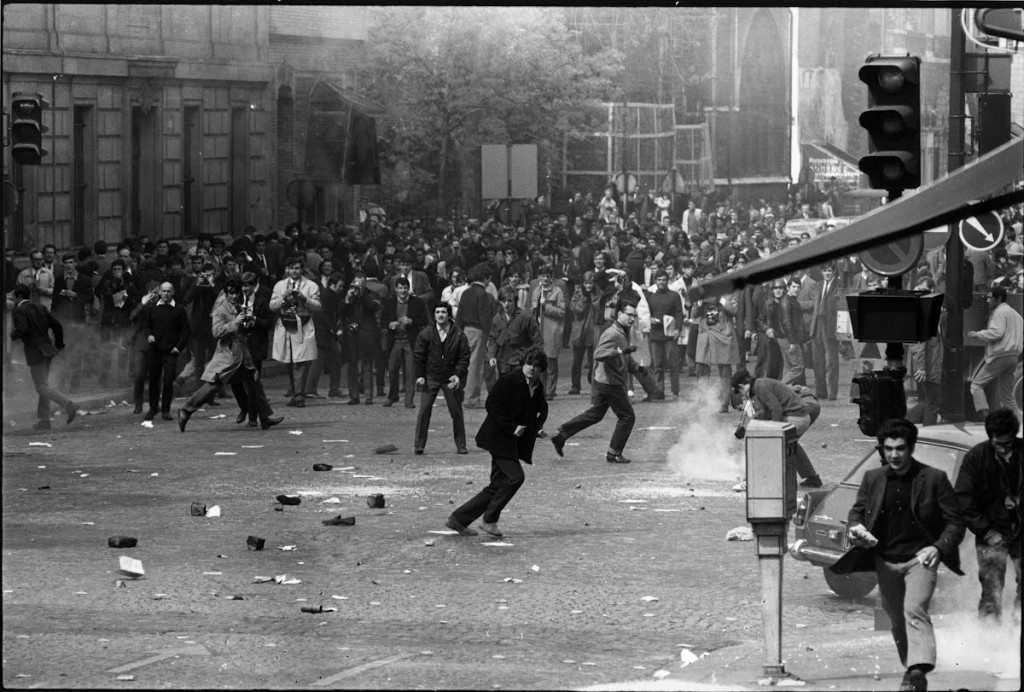

Sin embargo, hasta el pueblo más desnortado y obnubilado por su supuesta grandeza tiene su hartazgo. El mayo del 68 fue un fracaso, no lo olvidemos. Consiguieron paralizar el país, no existían los servicios públicos, no funcionaban las instituciones y hasta De Gaulle tuvo la ocurrencia de irse a Rumania de viaje oficial dejando al pobre Pompidou al frente. Sabía una cosa: la heterogeneidad del movimiento era también su tumba. Los sindicatos no querían ningún tipo de revolución, sino reformas pactadas con el gobierno. De este modo, la ciudadanía comenzó a protestar contra los que protestaban, la mayoría estudiantes, porque veían que no iban a ser “razonables” en las negociaciones obreras. Tanto es así, que De Gaulle acabó ganándose a los trabajadores con subidas salariales y mejores condiciones laborales. Esto le permitió soltar palos, literalmente, a los estudiantes y ganar las elecciones con un 43% de los votos. Au revoir, revolución.

La diferencia tantos años después es que, aunque suene a tautología, ha pasado el tiempo. La desafección democrática ha sido creciente porque, como acabamos de ver, el modelo sobre el que se ha sustentado la idea de que un poco de limosna de vez en cuando calma los ánimos de quienes protestan se ha venido abajo. La democracia es una estructura normativa fruto del acuerdo interclase para solucionar de forma pactada los conflictos, como nos dice Rivera Vélez. Esto no evita un malestar que puede ser creciente cuando las partes formantes del pacto democrático perciben situaciones de bloqueo en la representación, la participación o la contención del poder en unas oligarquías.

Sin entrar a abordar cuestiones conceptuales, una cuestión importante a tener en cuenta es que las democracias parten de una organización superior, los representantes, que tratan de establecer líneas de superposición de poderes fácticos sobre poderes institucionales. Dicho de otro modo, los representantes en las Cortes buscan, en teoría, lo mejor para el conjunto de la ciudadanía desde sus presupuestos políticos y se valen de las instituciones como herramientas para llevarlos a cabo. La democracia, empero, surge generalmente en sistemas con un alto índice de desigualdad y se ve lastrada por los niveles de corrupción.

Para que el sistema democrático funcione es necesario que ambos aspectos, la desigualdad y la corrupción sean sostenibles. Aspirar a su desaparición es imposible bajo un modelo capitalista puesto que la inercia económica del mismo impone la necesidad de desequilibrios y espacios de desarrollo clientelar. A esto se debe sumar un aspecto básico fruto de la política globalizada: los gobiernos nacionales sufren frecuentes tensiones ante las necesidades de un mercado global sin necesidad de democracia alguna y frente a sistemas de partido con aspiraciones diferentes a las propias de un gobierno. Por no hablar del propio hecho de convertirse los partidos en aglutinadores de tendencias ideológicas lo que, a su vez, genera tensiones internas.

Bien, si se han aburrido hasta esta parte no se preocupen, ahora viene el rock’n’roll. En 2010 apareció como ustedes saben una bonita crisis de deuda que ha azotado con fuerza a Europa. Surgió entonces el llamado Consenso de Bruselas basado en un enorme recorte del gasto social, el aumento de impuestos, la bajada de salarios y una autoridad monetaria cuya actividad financiera era poco menos que la de un ciervo en mitad de una carretera. Ante ello, muchos gobiernos, como el griego, tuviera el partido que tuviera se encontraba atado y bien atado para tomar decisiones. Se había enajenado la democracia.

El caso griego es quizá el paradigma de lo que ahora está sucediendo en Francia. En un primer momento, su ciudadanía no dudó en entregarse a los representantes de siempre, socialistas y conservadores alternativamente, con el fin de mejorar su situación. Bruselas asumió que el mal era la prodigalidad de los gobiernos y elevó la tensión entre lo que los partidos podían ofrecer y las obligaciones de las instituciones para con Europa. Quien dice Bruselas dice Berlín, y quien dice Europa dice la banca francesa, alemana e inglesa principalmente. Todo habría sido diferente si hubiera pasado en Irlanda, país con superávit, baja deuda pública y competitivo. Eso habría permitido dirigir el problema hacia el elemento real: la deuda del sector privado, de la banca, y habría servido para sanear el sistema bancario.

Esto ha acentuado el desapego de los representados respecto a sus representantes. Primero en Grecia y luego en otros países como España. Si seguimos a Schumpeter, lo que ha sucedido no es ni más ni menos que una reacción contra aquellos aspectos que habían sido enajenados de las democracias nacionales. Los movimientos de los llamados “indignados” que acabaron cristalizando en partidos como Syriza o Podemos respondían a la necesidad de recuperar la soberanía financiera, presupuestaria y de inmigración.

Francia, al elegir a Hollande en 2012, pretendió dar un giro a las políticas que estaban sumiendo al país en la debacle económica. Resultaba, igualmente, otro paradigma de cómo se estaba afrontando la crisis de deuda. Al estallar ésta, la economía francesa era extraordinariamente frágil, mucho más de lo que los propios franceses creían. Eso a pesar de que su principal banco, el BNP Paribas, había sido uno de los puntales del estallido de la crisis en agosto de 2007 pero su pronto saneamiento evitó males mayores. Para la plena recuperación, el mercado exterior galo debía seguir funcionando.

El problema devino cuando la pretendida “refundación del capitalismo” que pomposamente anunció Sarkozy se quedó en nada. Merkel escenificó el poco peso real de Francia en la política internacional y dejó a los franceses poco menos que tiritando, a sabiendas de que Alemania necesitaba un verdadero lebensraum financiero para capear el temporal sin tener que abordar sus propias reformas estructurales. Para seguir siendo cómo era y con unos bancos en realidad poco saneados, era necesario conquistar mercados franceses (y no sólo franceses) a costa de imponer la austeridad económica.

A partir de ahí, empieza la pesadilla francesa. Miren, en Francia las cosas suceden de un modo que les puede resultar hasta extraño a ustedes. Cambadélis, uno de los líderes del Partido Socialista, el mismo que gobierna, se puede pasear por République y hablarle a los acampados allí diciéndoles que ese movimiento, la Nuit Debout, es bueno porque supone la “repolitización” del país. Lo que en parte es cierto, pero resulta aún más hiriente viniendo de alguien que, se supone, no debería haber contribuido a esa despolitización de la acción de gobierno. Más. Algunos miembros del mismo partido como Malek Boutih y otros cercanos como el líder de Los Verdes, Bayou, afirman que este movimiento no puede asimilarse a l5M ni a Podemos porque en Francia gobierna la izquierda.

No han entendido nada. Bueno, quizá Bayou sí. Para él no hay nada que reclamar desde el espacio político de la izquierda, y todo el movimiento, que no está pensando según él para durar, no es más que una “radicalización de la democracia”. Prueba de ello es que el propio portavoz del gobierno, Corbière, ha llegado a afirmar que están entusiasmados porque ven el germen de sus propias ideas, “la Asamblea Constituyente, la insumisión”.

Sí, cojan aire y vayan a por alcohol del fuerte si lo necesitan. Veamos. Hollande, desde su llegada, lleva a cabo una serie de medidas caminantes a hacer lo contrario de lo que propuso para llegar al poder: austeridad y recortes en gasto social. Para ello no duda, incluso, en poner de primer ministro a Manuel Valls (tras el fiasco con Ayrault), conocido por estar tan a la derecha del partido que se cae con frecuencia del mismo. Él mismo se ha definido como “blairista” y “clintoniano”. Ahí es nada. Aspira, según sus propias declaraciones, a reconciliar a la izquierda con la economía neoliberal.

Así que el gobierno de Valls presenta un proyecto de ley, conocido como Proyecto El Khomri por la ministra de trabajo, y por el resto de la ciudadanía como Ley a la Española. Todo un honor que nos conozcan por tener unos derechos laborales miserables. Por poner algunos ejemplos de la ley, se permite el despido libre si la empresa no tiene beneficios o no tiene los beneficios esperados. Las indemnizaciones por despido improcedente pasarían de los 12 meses de sueldo a 6, sólo si además se llevan más de dos años en la empresa. Las negociaciones entre empresa y trabajadores se sitúan con esta ley por encima de los convenios colectivos, quitando así capacidad de fuerza a los sindicatos para hacer presión por sectores.

Así que Francia de pronto se da cuenta de lo que tiene en el Elíseo. De que la desigualdad va a ir en aumento. Como hemos visto, normal que la desafección política lleve a una respuesta organizada desde los sindicatos de estudiantes y organizaciones como la CGT o el Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) que llevan años politizando a generaciones de jóvenes. La diferencia con el mayo francés, que es lo que el Partido Socialista espera que sea Nuit Debout, es que la revolución fiesta que nos dejó la borrachera de los totalitarismos de la primera mitad de siglo se ha terminado. Nos encontramos con una juventud más politizada, mejor formada en esos aspectos y mucho más activa sin los complejos, además, del fantasma de la guerra. Amén de que Hollande no es De Gaulle. Nadie se va a manifestar a favor de Hollande hoy día. El general, en cambio, tenía tras de sí un pasado heroico, un gran carisma y una situación interna que le permitía seguir construyendo la fachada de la “grandeur”, a la cual no estaban dispuestos a renunciar los franceses.

La grandeur, sin embargo, ha sido dinamitada incluso con los atentados terroristas. Esperaba probablemente el ejecutivo socialista que los terribles sucesos de noviembre permitieran un estado de excepción casi permanente basado en el miedo. De esta forma la protesta social se vería rebajada y sería más sencillo acelerar el calendario de reformas. Lo que no contaba es que lo que esperaba que fuera sólo fuego de paja ha acabado siendo chispa ante la destrucción del teatro, de la ilusión de grandeza, y sobre todo porque ha despertado una idea en la ciudadanía: se hace necesario repolitizar las instituciones, la vida pública, la participación, como única vía para retornar a esa grandeza. En ese sentido, es un movimiento anti-resignación y está por ver que pueda generar un auténtico espacio de acción política sin que socialistas y lepenistas acaben fagocitando en populismo lo que es auténtica democracia.

Fernando de Arenas